こんにちは!デジタルステーション習志野のえびちゃんです!

近年、子供とゲームの関係についてさまざまな議論がなされてきました。スマートフォンやタブレットの普及、オンラインゲームの隆盛により、子供たちがゲームに夢中になる機会はさらに増えています。コロナ禍における休校措置の間、家庭内で過ごす時間が増えたことで、ゲームに没頭しやすい環境が形成され、改めて「子供のゲーム依存」が注目を浴びました。「子供が勉強を嫌がってゲームばかりしてしまうのはなぜなのか」「ゲームに熱中する子をどうやって勉強へ向かわせたらいいのか」といった悩みは、多くの保護者が直面している現代的な課題です。

本記事では、子供がゲームにのめり込む心理的・社会的要因、勉強を嫌がる背景、そして親として具体的にどう接していけばいいのかを考察し、いくつかの解決策やアプローチを提案します!また、「子供が大好きなゲーム」をきっかけにしてプログラミングや学びの楽しさを体感できるサービスの一例として、「プロクラ」(Programming Cloudが提供)というMinecraftを活用したプログラミング学習を紹介していきます!

【なぜ子供はゲームにのめり込み、勉強を嫌いになるのか】

1. ゲームの魅力と心理的要因

子供にとってゲームは、単に楽しい娯楽であるだけでなく、「達成感」「承認欲求の充足」「仲間とのつながり」を強く感じられる場でもあります。オンラインゲームならば、友達や見ず知らずのプレイヤーとリアルタイムでやり取りでき、協力プレイや対戦による興奮や一体感を味わいやすいのが特徴です。

さらに、成功や達成の報酬系が脳を刺激しやすい環境は、大人以上に子供の関心を惹きつけます。いわゆる「報酬系の回路」が繰り返し刺激されることで、脳はゲームに対してより強い「快感」を抱くようになり、やめ時を失いやすくなるのです。大人でも同様の傾向はありますが、自己管理能力や自制心がまだ十分に育っていない子供にとっては特に顕著といえるでしょう。

2. 勉強が嫌いになる背景

子供が勉強を嫌いになる理由は多岐にわたります。たとえば、

- 学習内容が難しく、授業がつまらなく感じる

- 興味と乖離した内容ばかりでやる気を持てない

- 成績や周囲の評価を気にしすぎて苦痛になる

こうした経験を繰り返すうちに「勉強=嫌なもの」と刷り込まれていく場合があります。さらに「なぜ学ぶのか」がわからないまま「勉強しなさい」と言われ続けることで、モチベーションがどんどん低下してしまう子供も少なくありません。

加えて、学校や家庭での人間関係の悩みや失敗体験の積み重ねによる自信喪失が、不登校や学習拒否につながるケースもあります。

3. ゲームへの「逃避」と学習の相互関係

ストレスから逃れる手段、あるいは「自分の存在意義」を感じられる場所としてゲームが機能しやすい、という点は見逃せません。学校生活や勉強に強い苦手意識や挫折感を抱えた子供にとっては、ゲームの中で得られる明快な成功体験や仲間との連帯感が魅力的に映ります。

ただし、ここで大切なのは「ゲーム=悪」という単純な図式で片付けないことです。子供がゲームの世界に救いを求める背景には、現実世界での居場所のなさや自己肯定感の低下といった要因が潜んでいる可能性があります。現実でうまくいかないことが多いほど、子供はゲーム内で得られる達成感や評価を欲するようになります。

【子供がゲームをしすぎる背景と親としてのアプローチ】

1. ゲームの利点と問題点を理解する

ゲームが持つポジティブな側面としては、コミュニケーションツールとして仲間や友人との交流が深まったり、問題解決力・反射神経・戦略的思考が身につくことが挙げられます。一方で、のめり込むあまり、

- 昼夜逆転・生活習慣の乱れ

- 視力低下や健康面への影響

- 学習時間の圧迫

- 家族や友人とのコミュニケーション不足

といった問題点も考えられます。これらの「利点」と「問題点」の両面を正しく理解し、必要以上にゲームを悪者扱いしないことが、親子の対立を避けるためにも非常に重要です。

2. 子供の「自己肯定感」を高める環境づくり

子供がゲームに没頭する理由として、現実での挫折感や「評価されていない」「認められていない」という感覚が大きく影響している可能性があります。勉強やスポーツ、学校生活で思うように成果が出せないときに、ゲーム内でのレベルアップや勝利がわかりやすい成功体験として子供を満たしてくれます。

小さな成功体験を積ませる

勉強を例にとると、難易度の高いところからいきなり始めるのではなく、子供が「これはできる」と思える範囲を設定して、そこから少しずつレベルアップさせる工夫が大切です。たとえば計算ドリルや漢字ドリルでも、まずはハードルを低めに設定して「できた!」という感覚を味わわせると、興味を失いにくくなります。

プロセスを褒める

結果にのみ注目するのではなく、勉強やスポーツに取り組んでいるプロセスを具体的に褒めましょう。たとえ結果が目標に届かなくても、「集中していたね」「諦めずに工夫していたね」といったアプローチそのものを肯定することで、自己効力感を育みます。

コミュニケーションを重視する

子供が何を感じ、どう考えながらゲームや勉強をしているのか、一緒にプレイしてみたり、子供に説明してもらうなどして親子の会話を増やすことは、自己肯定感の基盤作りに大きく寄与します。「親は自分に興味を持ってくれている」という安心感を与えることで、ゲームに逃避する必要性が少しずつ減っていく可能性があります。

3. 適切なルールと制限の設定

時間帯の管理とメリハリ

たとえば「平日は夜8時まで」「週末は2時間以内」など、家族全員がわかる形でルールを明文化し、それを守れたときは評価し、破ったときのペナルティも事前に話し合っておきます。重要なのは、親だけが押し付けるのではなく、子供と一緒にルールを決めることです。

学習とセットで考える

ゲームをする前に一定時間勉強をする、または勉強が終わったら一定時間のゲームを許可する、といった形で「やるべきことが終わってから楽しいことをする」という流れを習慣化するとよいでしょう。子供自身が「まずは宿題を片付けよう」という意識を持てるようになると、ゲームを適度にコントロールする基盤になります。

デジタル機器の設定を活用

スマホやタブレット、ゲーム機には、プレイ時間や使用時間を管理する機能がある場合も多いです。これらを必要に応じて活用しつつも、親だけが管理するのではなく、子供と話し合いながら設定することで、子供の自覚を促すことができます。

4. 「学ぶ意味」を共有し、興味を広げる

勉強を嫌う子供の多くは、学習内容と自分の興味・関心を結びつけられないでいます。たとえばゲーム好きの子供ならば、「ゲームを作る仕事に興味ある?」「このゲームの世界は実は○○の歴史が元ネタなんだよ」といった形で、ゲームと勉強を結びつけるようなヒントを与えてみるのも手です。

近年は、ゲーム開発に興味を持ってプログラミングに入る子供が増えています。特に、Minecraftを使ったプログラミング学習は子供の好奇心を刺激しやすく、「ゲームをするだけ」から「ゲームの仕組みを学び、作り手になる」へのステップアップにつながりやすいといわれています。

5. 専門家の力を借りる選択肢

子供のゲーム依存や勉強拒否が深刻な場合、家庭内だけで解決しようとするのは難しいことも多々あります。スクールカウンセラーや医師、学習支援の専門家に相談することで、思わぬ角度からのアドバイスや支援が得られるかもしれません。

【親としてどう接するか】

1. 子供の話に耳を傾ける

まずは、子供がゲームに没頭する理由や勉強を嫌がる背景、学校での出来事などをじっくり聞いてあげることが出発点です。頭ごなしに「やめなさい!」と叱るよりも、「どうしてそんなにゲームが面白いの?」「どこがつらくて勉強したくないの?」と対話の姿勢を見せるほうが、子供は心を開きやすくなります。

2. 親自身もゲームに触れる・興味を示す

ゲームそのものを否定せず、親が少しでもプレイしてみたり、子供に教えてもらいながら一緒に画面を覗いてみると、子供は「理解してくれようとしている」と感じます。これが親子のコミュニケーションを円滑にし、のちのルールづくりや学習への移行を提案するときも協調的な雰囲気をつくりやすくなるのです。

3. 学習面では「簡単にできるところ」から始める

勉強のハードルをいきなり上げずに、子供が「これならできそう」と思えるレベルから始めると、成功体験を積みやすくなります。成功体験を繰り返すと、子供は少しずつ「勉強って案外面白いかも」とポジティブに捉えられるようになります。

4. 日常生活のリズムづくり

ゲームと勉強の両立には、睡眠・食事などの基本的な生活習慣を整えることが欠かせません。夜遅くまでゲームをしない、朝は決まった時間に起きる、といった当たり前のリズムが、結果的には勉強の効率アップにも直結します。

5. ネガティブな言葉よりポジティブな提案を

「ゲームばかりしないで!」「勉強しないと将来困るよ!」という叱責は、子供の心を閉ざしがちです。代わりに、

- 「この単元をクリアしたらゲームのクエストクリアみたいに達成感があるかも」

- 「将来○○の仕事をやりたいなら、今のうちに基礎を固めておくといいよ」

といった形で、ポジティブに勉強への動機づけを行うと、子供に響きやすくなります。

6. ゴールを設定し共有する

「何のために勉強するのか?」という問いに、親子で具体的なゴールを考えましょう。たとえば、

- 「将来の夢を叶えるために英語が必要」

- 「ゲームクリエイターになるにはプログラミングを学ぶ必要がある」

- 「○○の資格を取りたいから数学が必須」

といった形で、子供の興味や将来像から逆算して学習の意味を理解させると、内発的動機が育ちやすくなります。

【「プロクラ」で学ぶプログラミングという解決策】

ここで、先ほど少し触れたMinecraftを活用したプログラミング学習「プロクラ」についてご紹介します。下記URL(Programming Cloud公式サイト)などによると、「プロクラ」はMinecraft上でプログラミングを実践できるオンライン学習サービスです。

◆ 「プロクラ」ってなに?

- Minecraftの世界をベースにプログラミングが学べる

- オンライン授業や独自の学習プラットフォームを通して、初心者でも取り組みやすい

- ゲーム感覚で楽しみながらコードを書く楽しさや仕組みづくりを体験できる

通常のプログラミング学習では、テキストベースやブロックエディタを使うケースが多いですが、「プロクラ」では子供に馴染みのあるMinecraftの世界を使うため、興味を持ちやすく、継続もしやすいのが特徴です。まさに「ゲームと勉強を結びつける」好例として、多くの子供が楽しみながらプログラミングを学んでいます。

◆ どうしてMinecraftがプログラミング学習に向いているのか?

Minecraftは、建築や冒険などの自由度が高いゲームであり、論理的思考や問題解決能力を自然と育む設計がされています。そこにプログラミングを組み合わせることで、

- オリジナルのアイテムを作る

- 新しいアクションやイベントを設計する

- 実際のコードを書いてゲームをカスタマイズする

といったクリエイティブな学習体験が広がります。子供たちにとっては、「ただゲームをする」だけではなく、「作る・仕組みを考える」楽しさに目覚める大きなきっかけになります。

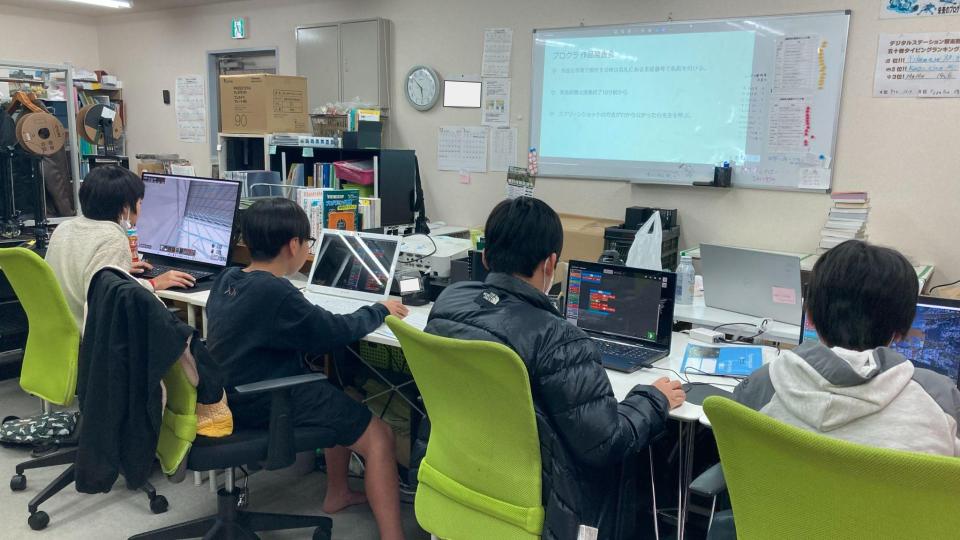

◆ 「プロクラ」を学べる場所:デジタルステーション習志野

デジタルステーション習志野は、千葉県習志野市にあるプログラミング塾です。子供向けのプログラミング教育に力を入れており、そのメニューの一つとして「プロクラ」の学習カリキュラムも提供しています。

- 通いやすい教室スタイルで、講師や仲間と一緒に学べる

- オンライン学習にも対応しており、自宅からでも取り組める

- Minecraftが好きな子供が、モチベーションを持ってプログラミングを続けられるサポート体制が整っている

もし「ゲームばかりしていて勉強しない……」と悩んでいる保護者の方がいれば、「それならばゲームを切り口に学べる環境を探してみる」というアプローチも選択肢の一つです。実際に、Minecraftをきっかけに「プログラミングって面白い!」と感じ、少しずつ学習への意欲や論理的思考力が育まれていった子供たちの例も少なくありません。

まとめ

子供がゲームばかりして勉強を嫌がる背景には、単純な娯楽への執着だけでなく、「自尊心の不足」「評価される実感の欠如」「学習に対する興味の薄さ」「現実世界での居場所のなさ」など、複合的な要因が存在しています。一方でゲームは、短期間でわかりやすい達成感や仲間との交流を得られるため、現実に居場所を見出せない子供ほど強く惹かれやすいのが実情です。

しかし、ゲームにはコミュニケーションツールとしての利点や、創造力・問題解決能力を鍛える可能性も十分にあります。大切なのは「ゲームを完全に否定する」のではなく、子供が自らコントロールしながら楽しむためのルールを親子で作り、それを守れる環境を整えること。そして、勉強への興味関心を高めるために、子供の好きなものを学びに結びつける工夫をすることです。

もし「ゲームにのめり込みすぎている」「勉強への意欲がまったく湧かない」という状況が続き、親だけでは解決が難しいと感じるならば、スクールカウンセラーや教育相談、さらには学習塾やプログラミング教室など、専門家の力を借りることも視野に入れましょう。

子供の学びには、「もっと知りたい」「学んでみたい」という内発的動機が不可欠です。それを育むためには、親が一方的に押し付けるのではなく、子供の気持ちや興味を尊重しながら、一緒に模索していく姿勢が重要となります。Minecraftを利用した「プロクラ」のように、ゲーム好きの子供が楽しみながらプログラミングや論理的思考を学べる場を提供するのは、まさに「ゲームを学びのきっかけ」に変換する好例といえます。

- 「ゲームはダメ」という否定から入るのではなく、「どうしてそんなに面白いの?」「何か作れるとしたらどんな世界にしたい?」と問いかけ、一緒に考え、学ぶ。

- その過程で、ゲームと勉強のバランスを保つためのルールを作り、親子で守る。

- ゲームを教材として活用し、興味を拡張していくことで、子供は少しずつ「学びの楽しさ」や「自分で考える面白さ」を知る。

こうしたステップを丁寧に踏んでいくことで、子供の未来の可能性は大きく広がります。もしお近くに「プロクラ」を体験できる場や、プログラミングを親身にサポートしてくれる教室があれば、一度足を運んでみることをおすすめします!

プロクラを活用したプログラミング教育を行う場所なら、子供の強い興味と「勉強」の橋渡しをしてくれるかもしれません!

子供とゲーム、そして勉強との付き合い方を考えるとき、キーワードは常に「理解」と「サポート」です。否定ではなく受容し、そこから一緒に解決策を模索する――それこそが、ゲーム依存や勉強嫌いに悩む子供と保護者にとって、最も重要なアプローチなのです。

デジタルステーション習志野では子供たちに大人気のプログラミングツール『プロクラ』を使って、楽しんでプログラミングを学べます!プロクラは直感的な操作で、初心者でもすぐに使いこなせます!

無料体験では、実際にプロクラを使って簡単なプログラムを作成し、プログラミングの楽しさを体験していただけます。興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

デジタルステーション習志野

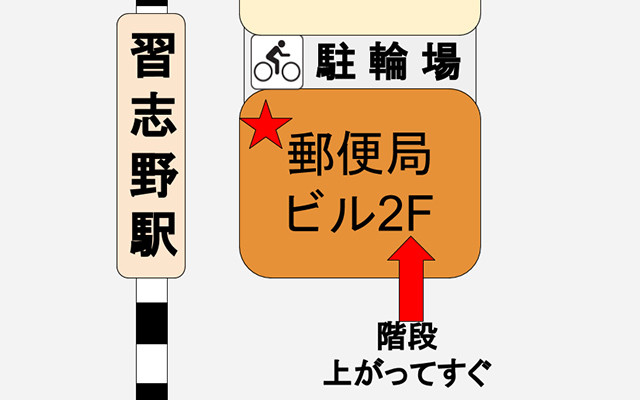

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場