ネット社会の現実とリスク

こんにちは!えびちゃんです!現代の子どもたちにとって、スマホやタブレット、パソコンなどを活用したインターネットは日常生活の一部になっています。SNSやオンラインゲーム、動画サイトを通じて友だちとつながったり、情報収集をしたり、学習コンテンツを利用することが当たり前の時代です。しかし、その便利さの裏には様々なリスクが潜んでいることを、私たち大人は改めて意識する必要があります。

たとえば、総務省の「インターネットトラブル事例集」や、文部科学省・警視庁などが出している注意喚起の中でも、子どもに関わるネットトラブルが年々増えていると報告されています(参考:内閣府「インターネットトラブル事例」など)。実際にSNS上での誹謗中傷や、詐欺サイトへの誘導、悪質なアプリによる課金トラブルなどの被害が後を絶たず、特に小中学生や高校生が当事者となるケースが増加傾向にあります。

子どもたちはネットリテラシーが未熟であるだけでなく、まだ判断力や自制心が十分に育っていない部分もあるため、気軽な気持ちでの書き込みやクリックが大きなトラブルにつながる恐れがあります(参考:マカフィー「SNS利用時のリスクから子どもを守る」)。さらに、大人であっても詐欺サイトやフィッシングメールに引っかかることが珍しくないのに、ネットの危険性をまだ十分に理解していない子どもたちにとっては、そのハードルが一層高いのです。

「親が知らないうちに危険が迫っている」という状況は、決して大げさではありません。最近は小学生でもSNSアカウントを持っていたり、オンラインゲームでボイスチャットを使ったりするケースも増えてきており、学校でのトラブルがそのままネット上でも拡大してしまう問題もあります。だからこそ、子どもと一緒に正しい知識と対策を学ぶことが大切です。

本記事では、こうしたネットトラブルの実例を交えながら、保護者としてできること、安心・安全なデジタル教育について紹介していきます。「子どもを守るためには、不安をあおるだけではなく、対策を知り、親も子どもも正しく学んでいくことが大切」という考え方をベースにまとめています。

ネットトラブルの実例と対策

よくあるネットトラブルの例

SNSトラブル:知らない人とやり取り→詐欺や個人情報漏洩

SNSは友だちや家族とコミュニケーションがとれる大変便利なツールですが、公開範囲があいまいなまま投稿してしまうと、まったく知らない相手に個人情報が漏れてしまうリスクがあります。プロフィール欄に住所や通っている学校、顔写真などを不用意に載せることで、犯罪に巻き込まれる危険性も生じるのです(参考:フレッツ光「子どものSNSトラブル事例」)。

また、SNS上で「○○のプレゼント企画」「簡単に稼げる副業情報」などの詐欺まがいのリンクがシェアされているケースも多く、クリックしたり登録したりすると不正サイトに誘導され、アカウントやクレジットカード情報を盗まれる恐れがあります。子どもは好奇心が強く、注意喚起の仕組みを知らないことが多いため、このような詐欺に引っかかるリスクが高まります。

オンラインゲームの課金問題:無自覚な課金で高額請求

人気のオンラインゲームでは、アイテム課金やガチャ機能が当たり前になっています。知らない間にアプリ内で課金を行い、気づいた時には数万円〜数十万円の請求が来るというケースも報告されています(参考:ALSOK「ネットトラブルから子どもを守る」)。特にクレジットカード情報を紐付けている場合、子どもがパスワードを知らなくても、親のスマホやタブレットの端末ロックを勝手に解除してしまうなどの方法で課金してしまうことがあります。

フィッシング詐欺:偽サイトに騙されて個人情報を入力

フィッシング詐欺は、金融機関や有名サイトを装ったメールやメッセージで偽サイトへ誘導し、ログイン情報やクレジットカード情報を盗み取る手口です(参考:Myナビ子育て「子どものためのネットリテラシー」)。大人でも騙されるケースが後を絶たないため、子どもが判断するのは非常に難しいものです。

誹謗中傷・いじめ:SNSやオンラインでのトラブルが学校生活にも影響

ネット上の誹謗中傷や仲間はずしは、一度拡散すると取り返しがつかなくなる恐れがあります。SNSやチャットツールでのいじめが加速し、学校生活に大きな影響を及ぼす事例も散見されます(参考:学研キッズネット「子どものSNS利用」)。顔が見えない相手であっても、暴言や人格否定的な書き込みは相手を深く傷つける可能性があることを子どもたちにしっかりと伝えましょう。

トラブルを防ぐ基本対策

フィルタリングの設定:有害サイトやSNSの利用制限

子どもがスマホやタブレットを使う場合は、まずはフィルタリングの設定を検討しましょう。有害サイトへのアクセスを制限するほか、SNSの利用やオンラインゲームの年齢制限を設定することができます。各携帯キャリアやアプリストアでも、子ども向けの安全機能を提供している場合があります(参考:ソフトバンク「スマホの安心フィルタ」)。ただし、フィルタリングはあくまで予防策のひとつであり、万能ではありません。子どもにとって「なぜこうした制限が必要なのか」を理解してもらいながら設定することが大切です。

家庭内ルールの作成:利用時間やアプリのルールを決める

ネット利用が長時間に及ぶと、学業への支障や睡眠不足、視力低下、そしてネット依存など様々な悪影響が懸念されます。そこで、家庭内で利用時間の上限やアプリの使用ルールを作ることが重要です。たとえば「平日は1日1時間まで」「ゲーム内課金は事前に相談する」といった具体的なルールを子どもと一緒に決め、実行することがポイントです(参考:Kidslox「デジタルリテラシーのガイド」)。

親子の対話が重要!:困ったときに相談できる環境を作る

ネット上で困ったことがあった場合、子どもが一人で抱え込んでしまわないよう、普段からのコミュニケーションが欠かせません。もしSNSで嫌な思いをしたり、怪しいサイトにアクセスしてしまったりしたら、すぐに親に相談できる体制を整えておくことが必要です。そのためにも、日頃から「ネットでこんなことがあったら必ず教えてね」「何か変だなと思ったらすぐにスクリーンショットを撮って相談しよう」と声がけをしておきましょう(参考:学研キッズネット「親子で考える子どものスマホ利用」)。

ITリテラシーを高める親の役割

子どもがインターネットを使うにあたっては、子ども自身にリテラシーを身につけさせるだけでなく、保護者の側も最低限の知識を得ておくことが非常に大切です。

「スマホを渡したら終わり」ではなく、親も学ぶことが重要だとされる理由は、親がネットのリスクを理解していないと、子どもに正しいアドバイスができないからです。たとえば偽サイトの特徴や、SNSが抱える問題点、ゲーム課金の仕組みなどを親がよく理解していなければ、子どもがどのような危険にさらされているか、具体的にイメージしにくいでしょう(参考:モバイル端末管理サービス「No More 情報漏えい」)。

また、子どもに対するネット利用のルールを設定するときにも、「親の見守り」から「一緒に考える」教育へとシフトしていくことが望まれます。

- 「何が危険なのか?」

- 「なぜその行為はいけないのか?」

- 「どうすればトラブルに巻き込まれずに楽しめるのか?」

こういったテーマを親子で一緒に話し合うことで、子ども自身の主体的な学びにつながります。「禁止」一辺倒で縛りつけるよりも「適切な使い方」や「ルールの根拠」を理解してもらったほうが、子どもにとっても納得感が得られ、結果的に違反行為や隠しごとが減ります(参考:日本PTA全国協議会「家庭でできる情報モラル教育」)。

デジタルステーション習志野の取り組み

「子どものITリテラシーを高めたい」「ネットの危険から子どもを守りたい」と考える保護者にとって頼もしい存在が、地域のプログラミング教室やIT教室です。

実際の講座内容

プログラミング教育

- 初心者向け:Scratchなどのビジュアルプログラミングで、プログラムの仕組みを直感的に学ぶ

- 中級者向け:ゲーム制作やアプリ開発を通じて、プログラミングのロジックやアルゴリズムを深く理解

- 上級者向け:UnityやPython、AI開発、データ分析などの本格的なプログラミング

これらのカリキュラムは生徒の成長に合わせてレベル別に提供されるため、初心者から上級者まで一貫して学習が可能です。「プログラミング教育で創造力を伸ばしながら、ネットリテラシーも習得できる」のがデジタルステーション習志野の強みといえます(参考:The Wonder「プログラミング教育がもたらす部活感覚」)。

なぜ地域でこうした取り組みが必要なのか?

習志野市でもSNSやオンラインゲームを介したトラブルが問題視されていますが、実はネットリテラシー教育は学校だけで十分に補えるものではありません。多くの学校が道徳や情報の授業でネットトラブルについて触れるようにはなりましたが、時間数や指導内容には限界があります。

そこで、地域の学習塾やプログラミング教室が「地域全体で子どもたちを見守る」取り組みを強化することが求められています。デジタルステーション習志野では、以下のようなポイントを重視して活動しています。

- プログラミングを通じてデジタルスキルを楽しく習得

- 子どもたちが安全にインターネットを活用できる環境づくり

子どもたちの未来にとって、ITスキルは必須と言われる時代です。その一方で、トラブルのリスクも避けられません。だからこそ、正しい知識と対策を身につける機会を地域で提供し、親子で安心して学べる場所を整えることが大切です。こうした取り組みを通じて、習志野の子どもたちがトラブルに巻き込まれにくいデジタル社会を構築していくことが期待されます。

正しく楽しいITとの付き合い方

ネットの危険を知ると「やっぱり子どもにスマホは早すぎる」「インターネットは禁止にすべきでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、現代社会ではインターネットの活用が学習面やコミュニケーション面で大きなメリットをもたらすのも事実です(参考:マイホームマーケット「デジタル時代のリテラシー」)。

「ネット=危険」ではなく、適切に使えば便利で楽しいもの

極端に制限したり禁止したりすると、子どもは「なぜ禁止されているのか」を理解できないまま、隠れて利用するようになりがちです。そうではなく、「適切なルールとリテラシー」を身につければ、ネットは学習教材としても、友だちとの交流手段としても、大きな可能性を提供してくれます。

ルールを守れば安心して活用できる

あらかじめ決めたルール(時間制限、課金やSNS利用の制限、家族共有の端末など)を守れば、過度な依存やトラブルを防ぎやすくなります。子どもと一緒に「どうしてこのルールが必要なのか」を話し合いながら設定し、守れたときはしっかりと褒めることが大切です。褒められると子どもはモチベーションを維持しやすくなり、自律したネット利用を意識するようになります(参考:Anshin-Game「ネット利用の約束レポート」)。

ゲームを通じたプログラミング学習

プログラミングの入り口として、ゲーム作りはとても分かりやすい題材です。子どもが大好きなゲームという切り口を生かして、キャラクターの動きや得点システムを自分でプログラミングすると、「なぜこの命令を入れたら思ったように動くのか?」「バグ(エラー)が出るのはなぜ?」といった思考力や問題解決力が自然と身につきます。

さらに、「ネットを使ったゲーム」そのものを授業の一環で扱うことで、オンライン機能の危険性やユーザー同士のコミュニケーションのあり方についても学べるのです。こうして楽しみながらスキルを身につけられるのがデジタルステーション習志野の大きなメリットといえるでしょう。

創造力を育むデジタルコンテンツの活用

ネットには危険がある一方で、子どもの創造力や探究心を刺激してくれる素晴らしいコンテンツも数多く存在しています。プログラミングや動画制作、イラスト作成、音楽作成など、様々なツールがオンライン上で提供されており、子どもたちが才能を伸ばす機会を得ることもできます。

親子で「こんな作品を作ってみよう」「このオンラインサービスを使ってみよう」とチャレンジしてみると、単に受け身でネットを使うのではなく、積極的に創り出す立場になれるため、ネット利用における新たな楽しみ方が見つかります。

未来のために、親子でデジタル教育を楽しもう

子どもがITの世界で活躍する将来を考えるとき、「ネットの危険を避ける」ことと「ネットを最大限に活用する」ことはセットで考えなければなりません。デジタル社会では、避けて通れない部分を正しく学び、安心して利用するスキルを身につけることが大切なのです。

まとめ:デジタルステーション習志野で学ぼう!

ここまで、ネット社会の現実と子どもに迫るリスク、具体的なトラブル事例や対策方法、そして習志野にあるデジタルステーション習志野でのITリテラシー教育の取り組みについて紹介してきました。

-

ネットトラブルは知識があれば防げる

- SNSトラブル、課金問題、フィッシング詐欺など、よくある事例を把握して対策しよう

- フィルタリングやルール作りは有効な手段のひとつ

-

親も子も一緒に学ぶことで、安全なデジタル社会を実現

- 子どもだけでなく大人もネットリテラシーを高めよう

- 「禁止」ではなく「正しい使い方」を教え、寄り添う姿勢が大事

-

デジタルステーション習志野なら、楽しく学べる環境が整っている

- プログラミングスキルを実践的に学べる

- 地域ぐるみで子どもを支える取り組みに力を注いでいる

-

体験授業のご案内 & お問い合わせ情報

- 詳細や申し込み方法については、各種案内サイトやチラシなどで随時更新されます。

- 「まずは体験授業に参加してみたい!」という方は、お気軽にお問い合わせください。

デジタル社会を否定的に捉えるのではなく、「対策を知れば安心できる」「子どもと一緒に学べば大丈夫」という前向きな姿勢で取り組むことが、これからのネット時代を生きるうえで大切になってきます。保護者がデジタル教育への不安や抵抗感を持っていたとしても、一歩踏み出して学び始めれば「ネットのリスクと上手に付き合う」具体的な方法が見えてきます。

習志野市周辺にお住まいの方、あるいはこれからスマホを持たせようか悩んでいる保護者の方は、ぜひ地域の教育機関を活用してみてください。プログラミングを通じて子どもの可能性を広げるだけでなく、ネットトラブルへの具体的な防止策を学ぶことで、安心してデジタル社会に飛び込む力を育めるはずです。

子どもにとっては、インターネットは今後ますます欠かせないツールとなります。早い段階から正しい使い方を身につけ、自分や周囲を守る意識を育むことが大切です。「ネットトラブルから子どもを守る」だけではなく、「ITの楽しさや利便性を知って将来の可能性を広げる」というプラスの面も同時に伸ばすことが、これからの教育の鍵となるでしょう。

習志野市でデジタル教育やプログラミング教育に興味がある方は、ぜひ一度デジタルステーション習志野の体験授業などを検討してみてください。きっと、親子で安心してITと向き合える学びの場が見つかるはずです。今こそ、「ネット=危険」という偏ったイメージから脱却し、未来を切り開くためのスキルと知識を身につけていきましょう。もし疑問や不安があれば、専門家や地域の教育機関、そして同じ悩みを持つ保護者同士で情報を共有し合うことが大切です。

「正しく学べば、ネットは安心・便利・そして楽しい!」

このメッセージを胸に、子どもと一緒にデジタル社会を前向きに歩んでいきましょう。今後の習志野のデジタル教育が、皆さんのお子さまの将来にとって大きな財産となることを願っています。

デジタルステーション習志野では、無料体験や見学も随時受け付けています。「どうやってプログラミングを教えているの?」「子どもが興味を持つか分からない」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ気軽に足を運んでみてください。お子さまに合った学習プランを見つけるきっかけになるかもしれません。

無料体験では、実際にプロクラを使って簡単なプログラムを作成し、プログラミングの楽しさを体験していただけます。興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

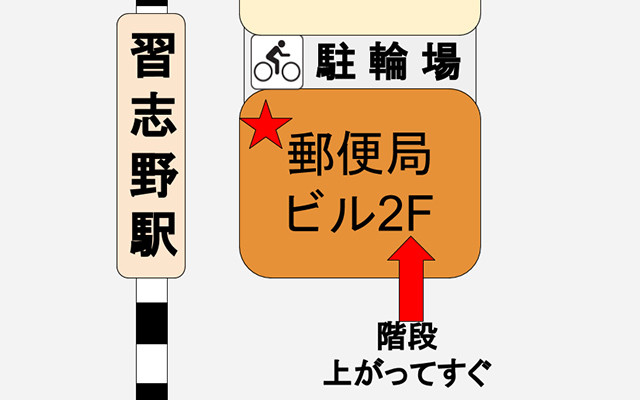

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F