こんにちは!デジタルステーション習志野のえびちゃんです!

新学習指導要領で変わる中学校のプログラミング教育

近年、AIやIoTをはじめとするデジタル技術の急速な進歩に伴い、教育の現場でも情報活用能力やプログラミング的思考の育成が重視されるようになってきました。特に、平成29年に告示され、令和3年度(2021年度)から全面実施となった新学習指導要領では、「情報活用能力の育成」が大きな柱として位置づけられており、各教科におけるICT活用の具体例も増えています。中学校の技術科を中心としたプログラミング教育の必修化・拡充は、こうした流れを象徴するトピックと言えるでしょう。

文部科学省が公開している「新学習指導要領のポイント(情報活用能力の育成・ICT活用)」および「第3章 プログラミング教育の推進」では、小学校から高等学校に至るまでのプログラミング教育の体系や事例が整理されています。今後はさらに2025年度に向けて、“より実践的・探究的な学習”を求められるようになっていくでしょう。

しかし、プログラミング教育の導入が必須となっても、教員研修や教材機材の整備、評価方法の確立などの課題に直面している学校は少なくありません。実際、「中学校プログラミング教育の実態調査」でも、機器の整備や予算の不足、あるいは教員の専門性にばらつきがあることが指摘されています。こうした背景をふまえ、本記事では指導要領変化のポイントや今できる準備、そして具体的対策などを総合的に整理していきます!

中学校プログラミング教育必修化の背景と課題

-

必修化の背景と狙い

中学校でのプログラミング教育必修化・拡充の根底にあるのは、AI・IoT社会に対応した人材育成の急務化です。コンピュータやネットワークに関するリテラシーだけでなく、“論理的思考力”や“問題解決力”を身につけることを目指しており、小学校での体験的なプログラミング学習を受け、中学校ではセンサー制御やアルゴリズム設計など、さらに深い内容へと進む構成になっています。 -

小学校との違い・連携の重要性

小学校段階ではビジュアルプログラミングツール(例:Scratch)を通じて、プログラミング的思考を「体験する」ことが主眼となっていました。一方、中学校では技術科の中で「プログラムによる制御」が明確に学習内容として組み込まれ、モーターやセンサーなどのハードウェアを使った制御実験を行います。このようにより専門性の高い学習になるため、小学校で身につけた基礎をどのようにつなぐか、カリキュラム間の連携も重要なテーマです。 -

実施環境と教員研修の課題

新学習指導要領が示す意義や学習内容を実践するためには、最低限のICT環境や指導ノウハウが求められます。教員全員がプログラミングに詳しいわけではないため、研修機会や情報共有の場をいかに確保するかが課題となっています。また、教材費や機材調達の予算確保、評価方法の体系化など、学校現場が抱える問題は多岐にわたります。

中学校のプログラミング授業、具体的に何が変わる?

(1) 技術科(技術分野)でのプログラミング必修化

「情報に関する技術」という分野において、センサーやアクチュエータを組み合わせた制御プログラムの作成やデータ活用など、これまでよりも具体的で実践的な学習が求められます。たとえば、micro:bitなどのマイコンボードを用いて、距離センサーで障害物を感知し、自動でモーターを制御するプログラムを作るといった取り組みが代表例です。

(2) 教科書の扱いと現場の工夫

技術科の教科書を見ると、スクラッチ(Scratch)などのビジュアルプログラミングや、実機を制御する具体的な例が増えており、以前よりもプログラミング学習のウエイトが高まっています。しかし、教科書記載の例だけでは、学校ごとのICT環境や地域特性、生徒の興味に必ずしも合致しないことがあります。そのため、多くの現場では教員自身が教材を工夫したり、オリジナルの演習問題を作成したりして、柔軟に対応しているのが現状です。

(3) 教科横断的な取り組み

プログラミングは技術科だけでなく、理科や数学、さらには総合的な学習の時間などとの連携が期待されています。理科の実験で取得したデータをプログラムで解析したり、数学の関数をプログラムで視覚的に確認したりする事例が全国で増えており、子どもたちは「学んだことが他分野でどう活かせるか」を体感しやすくなっています。こうした教科横断的な学びは、生徒の興味関心を高め、学習意欲の向上にもつながります。

今からできる準備とは?

(1) 教員のスキルアップと研修機会の確保

プログラミング教育を行うにあたり、教師の指導力や専門知識には大きなばらつきがあります。そこで、自治体や教育委員会、大学・企業との連携を通じて研修会や勉強会を開催し、教員同士でノウハウを共有することが効果的です。特に、他教科との連携を視野に入れる場合には、多様な教科の担当者が集まるワークショップやセミナーを開催すると、学習指導案の作成にも役立ちます。

(2) 学校機材・ICT環境の整備

パソコンやタブレット、マイコンボード、センサー類など、実験的な学習を行うための機材が必要になります。GIGAスクール構想でタブレットが1人1台ずつ配備されつつある学校も増えてきましたが、安定したネットワーク環境や周辺機器の充実など、細かな整備が求められるケースもあります。スクラッチのようにブラウザ上で動作する無料ツールも多いので、うまく活用すれば予算面の負担を抑えられることもポイントです。

(3) 評価方法の事前検討

プログラミング教育では成果物(動くプログラム)だけでなく、生徒がどのように課題を設定し、論理を組み立て、デバッグや改善を行ったかというプロセス評価が重要になります。事前に指導者間で評価の観点やルーブリックを共有することで、生徒たちが「評価されるポイント」を意識しながら学習に取り組めるようになります。これは総合的な学習の時間など、ほかの教科や探究学習とも共通する課題意識を持てるため、学校全体で評価基準を整備すると効果的です。

デジタルステーション習志野の小中学生向け対策

習志野エリアで一歩先を行くプログラミング教育を提供するため、デジタルステーション習志野では以下のような工夫と取り組みを進めています。

-

新学習指導要領への対応

2021年度からの全面実施にあわせ、新学習指導要領を踏まえたカリキュラムを構築。- ビジュアルプログラミングから始める「プロクラコース」:初心者でも取り組みやすいブロックベースの言語で、順次処理・条件分岐・繰り返しの基本をマスター。

- Pythonコースでのステップアップ:より本格的なテキストプログラミングを学習し、ゲーム開発やデータ分析などにもチャレンジ。

- 実践的課題に挑戦:ロボット制御やセンサー活用など、中学校技術科で扱われる内容を先取りし、問題解決型の学習を重視。

-

工夫された学習環境

- Minecraft×MakeCode:マインクラフトの世界でブロックプログラミングを実行するので、ゲーム感覚で楽しみながらアルゴリズムを学べる。

- UnityやPythonによる本格実践:ゲーム開発を通してオブジェクト指向の概念に触れたり、Pythonでデータ分析やAIの基礎に取り組むカリキュラムを用意。

- 個別指導×振替制度:学習ペースや理解度に合わせて指導。部活動や習い事が忙しい中学生でも振替制度で無理なく継続できる。

-

今後の展開と探究的学習への対応

- プロジェクト型学習(PBL)の導入:生徒が自らテーマを設定し、解決策をプログラミングで形にする。発表やプレゼンテーションの機会も設け、総合的な表現力を育む。

- 高校・大学進学や将来を見据えたスキルアップ:Pythonでのより高度なデータ分析やAI入門にも取り組み、IT分野で活躍できる基礎力を養う。

他校に差をつけるコツ

(1) 探究的な学びと実社会との接続

プログラミングの動作原理だけを学ぶのではなく、身近な社会課題や疑問を扱うことで学習が格段に深まります。地域の商店街や自治体とのコラボ企画、身の回りのデータを収集して分析するプロジェクトなどを実施すると、生徒は「自分ごと」として積極的に取り組むようになります。

(2) 多様な教材とSNS・オンラインコミュニティの活用

オープンソース教材や無料ツールの活用に加え、SNSやオンラインコミュニティで指導者同士がアイデアを交換することも効果的です。「こんな教材が役立った」「こういうエラーの対処法がある」などリアルタイムで情報共有できるため、学校の壁を越えた学習・指導環境が整いやすくなります。

(3) 評価手法を明確化し、生徒に共有

何をどう評価されるのかが不透明だと、学習意欲は維持しにくいもの。評価の観点やルーブリックを生徒に明示し、成長過程や試行錯誤のプロセスをきちんと評価する姿勢を伝えると、モチベーションアップにつながります。プレゼンテーションや他チームとの協働といった“目に見えにくい力”も評価する枠組みを、学校全体で検討しましょう。

【結論】

2021年度から本格スタートした新学習指導要領下での中学校プログラミング教育は、2025年度以降さらに深化し、社会や他教科と連携した探究的学習へと進化することが予想されます。文部科学省が示す資料(URL1, URL2など)にあるように、プログラミング教育は「社会の問題を解決できる人材を育てる」ことを大きな目的としています。

しかし現状では、教員研修の不足、機材整備の予算、評価方法の確立など、乗り越えるべきハードルが多いのも事実です。小学校でのプログラミング体験を発展させ、中学校で本格的な制御やアルゴリズムを身につけるためには、地域連携や企業・大学との協働、さらには教員同士の情報共有が欠かせません。

その点、デジタルステーション習志野では、こうした教育現場のニーズや新学習指導要領の方針に合わせ、初心者向けから実践的な応用まで、幅広くサポートできるカリキュラムを整えています。ビジュアルプログラミングからPythonやUnityといった本格的な開発環境までカバーし、さらにプロジェクト型学習(PBL)や地域連携を見据えた授業デザインで、生徒たちの創造力や探究心を後押ししているのが大きな特長です。

これからの中学校プログラミング教育は、「プログラムを書けるようになる」ことだけがゴールではありません。自ら課題を見つけ、論理的に考え、実社会と結びつけながら解決策を形にしていく力が求められるのです。2025年度に向けてカリキュラムがさらに充実していく中、他校に差をつけるカギは、いかに実践的で探究的な学びを提供できるか、そしてそのための教員研修や地域連携をどれだけ推進できるかにかかっています。

プログラミング的思考は、これからの社会で必須となる力を育む重要な要素です。新学習指導要領の理念を実現するために、ぜひ今のうちから準備を進め、デジタルステーション習志野のような先進的な取り組みを参考にしてみてください。

デジタルステーション習志野では子どもたちに大人気なプログラミングツール『プロクラ』を使って、楽しんでプログラミングを学べます!プロクラは直感的な操作で、初心者でもすぐに使いこなせます!

無料体験では、実際にプロクラを使って簡単なプログラムを作成し、プログラミングの楽しさを体験していただけます。興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

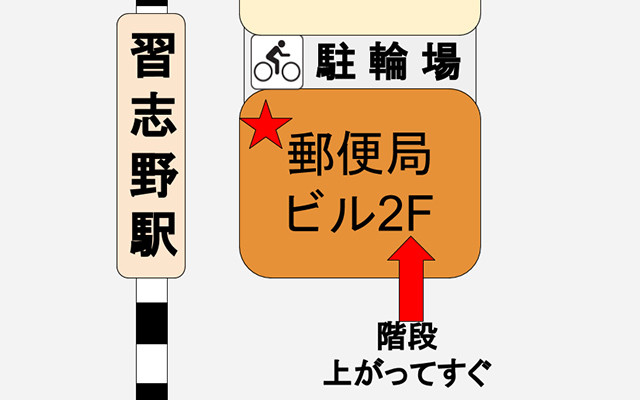

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場