こんにちは!デジタルステーション習志野のえびちゃんです!

近い未来、あなたのPC上で歩き回るキャラクターが、ただの飾りではなく、あなたの頼れるパートナーになる日が来るかもしれません!

近年のAI技術の進化は目覚ましく、特に2025年に向けてAIエージェントの分野が急速に発展しています。この記事では、Google Gemini 2.0の登場やマルチモーダルAIの可能性、日本市場向けの音声合成技術(にじボイス、style-Bert-vits2など)に焦点を当て、AIエージェントの実用性や課題について探求していきます!

現状のAI技術の進化

Google Gemini 2.0の一般公開

Google Gemini 2.0は、AI技術の最先端を行く多機能なマルチモーダルAIであり、画像・音声認識の精度とレスポンス速度が飛躍的に向上しました。従来のモデルに比べ、リアルタイムでの対話や即座の画像分析が可能になり、一般ユーザーにとっても実用的なツールとなるでしょう!

この進化により、たとえばスマートフォンで撮影した写真をAIが瞬時に解析し、適切なアドバイスを提供したり、動画の内容をリアルタイムで要約する機能が期待されています。これにより、日常生活からビジネスの場まで、AIの活用シーンが広がっています。

マルチモーダルAIの台頭

マルチモーダルAIとは、テキスト、画像、音声など複数の情報を統合して処理できるAIのことです。Google Gemini 2.0のようなAIは、単なる文字入力だけでなく、視覚的な情報を元に推論したり、音声で直接指示を出せるのが特徴です。

例えば、旅行計画を立てる際に、「来週の東京旅行で、おすすめの観光スポットを教えて」と言えば、AIが現在の天気、混雑状況、ユーザーの過去の興味に基づいて最適な提案を行うことができます。従来のAIチャットボットと比べ、より直感的に利用できるようになっています!

日本市場におけるAI音声合成の革新

にじボイスやstyle-Bert-vits2の紹介

日本語の音声合成技術も急速に進化しており、特に「にじボイス」や「style-Bert-vits2」といったAI音声合成技術は、自然な発話が可能になっています。これらの技術により、アニメキャラクター風の音声を使った対話や、パーソナルアシスタントとしてのAIの実現がより身近になりました。

たとえば、ゲーム実況やVTuberのナレーションなどに活用されており、個人が簡単にカスタマイズ可能な音声を作れる時代が来ています。

文化的背景と市場の期待

日本では、アニメやゲーム文化が深く根付いているため、AIが「友人」や「相棒」としての役割を果たすことへの期待が大きいです。これにより、キャラクターAIと対話できるアプリや、デスクトップ上で動くAIエージェントの需要が高まっています。

実用性と課題:AIエージェントの現実

エージェントとしての可能性

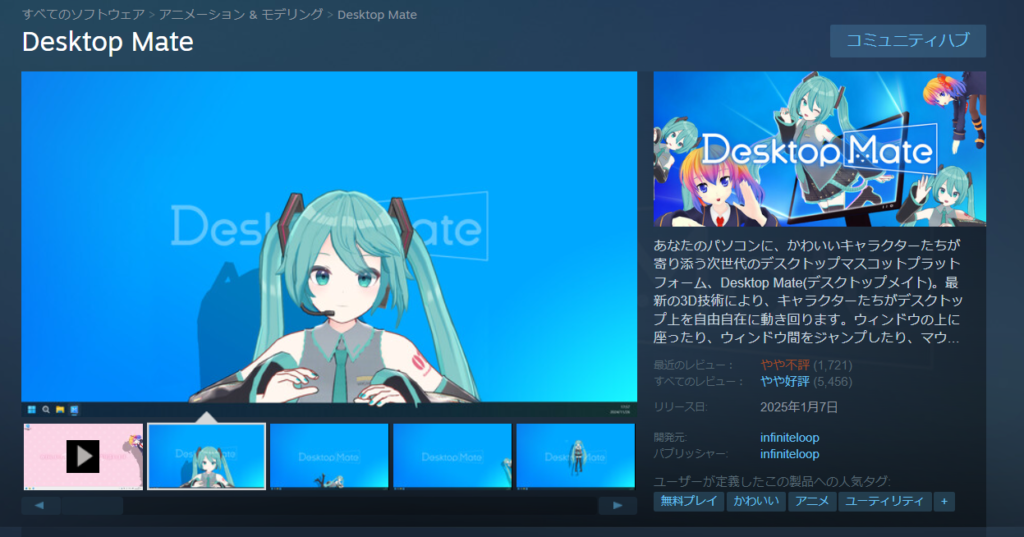

デスクトップ上をキャラクターが歩き回るソフトウェア「Desktop Mate」のようなツールが注目を集めています。これは、AIキャラクターがユーザーの作業をアシストし、リマインダーを設定したり、タスク管理をサポートするものです。

このようなAIエージェントが進化すれば、まるで映画『アイアンマン』のJ.A.R.V.I.S.のように、ユーザーのスケジュール管理や情報収集を手助けする存在になるかもしれません。

技術的・倫理的な課題

しかし、AIエージェントの実用化にはまだいくつかの課題があります。

-

高度な推論のレスポンス遅延: より複雑な判断を要する場合、計算負荷が高まりレスポンスが遅くなることがあります。

-

企業提供のAIの制約: GoogleやOpenAIなどの大手企業が提供するAIには、倫理的フィルターが設けられており、カスタマイズ性に制限がある場合があります。

-

競争する技術の違い: OpenAIとGoogleでは得意分野が異なり、たとえばOpenAIのChatGPTは対話の自然さが強みなのに対し、GoogleのGeminiは情報検索との統合が優れています。

これらの課題を克服することで、より実用的なAIエージェントが誕生するでしょう。

今後の展望と結論

未来への期待

2025年以降、AIエージェントはますます進化し、仕事や日常生活での活用が現実のものとなるでしょう。特に、日本人好みのキャラクターAIや、感情を理解できるパーソナルアシスタントの登場が期待されます。

AI時代についてくために

デジタルステーション習志野では、Pythonコースの学習で、基本を学んだ後に機械学習についても学ぶことができます!

AI時代に対応するための工夫

-

基礎から応用までの段階的な学習

- Pythonコースでは、基礎文法(変数、条件分岐、ループ、関数など)をしっかり学んだ後、データ分析やゲーム開発に取り組みます。

- その後、機械学習の基礎へと進み、実践的なAI開発のスキルを身につけます。

-

実践的な教材の活用

- 機械学習の学習には、ライブラリ(NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learnなど)を使用し、データ処理やモデル作成を行います。

- AIの仕組みを理解しながら、簡単な予測モデルの作成や画像認識の基礎を学ぶことができます。

-

PDCAサイクルを取り入れた学習

- AI開発において重要な「試行錯誤(Plan → Do → Check → Action)」を繰り返しながら、自分で考える力を養います。

- ただコードを書くだけでなく、エラーを分析し、最適なアルゴリズムを選択できるようになります。

-

論理的思考と問題解決力の強化

- AI開発では、データの前処理や特徴量エンジニアリングなど、プログラムを作成する前の準備が重要になります。

- こうしたプロセスを学ぶことで、単なるコーディングスキルだけでなく、データを使って課題解決する力が身につきます。

-

最新技術に触れる機会の提供

- AI分野の最新動向や事例を授業に取り入れ、将来の技術発展に対応できる知識を身につけられます。

- 実際の業界で使われている技術(ディープラーニングや自然言語処理など)にも触れる機会があります。

これらの工夫により、デジタルステーション習志野のPythonコースでは、AI時代に必要なスキルを効率的に習得できる環境が整っています!

まとめ

現時点ではまだ発展途中の技術ですが、AIエージェントが進化することで、私たちの生活や仕事がどのように変わるのかを考えることが重要です。

技術革新のスピードに適応しつつ、どのようにAIを取り入れていくかを見極めていくことが、これからの時代を生きる上でのカギとなるでしょう。

デジタルステーション習志野ではPythonの学習はもちろん、子どもたちに大人気なプログラミングツール『プロクラ』を使って、楽しんでプログラミングを学べます!プロクラは直感的な操作で、初心者でもすぐに使いこなせます!

無料体験では、実際にプロクラを使って簡単なプログラムを作成し、プログラミングの楽しさを体験していただけます。興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

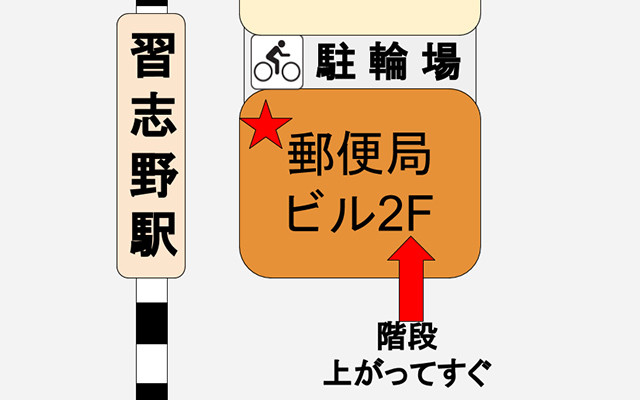

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場