こんにちは!デジタルステーションスタッフの小澤です!

近年、AI(人工知能)は私たちの暮らしの中にどんどん浸透していますよね。

子ども向けのプログラミング教育でも、「AIってすごい!」「AIに頼れば何でもできる!」と感じる子も多いのではないでしょうか。

ですが、果たして本当にそうなのでしょうか?

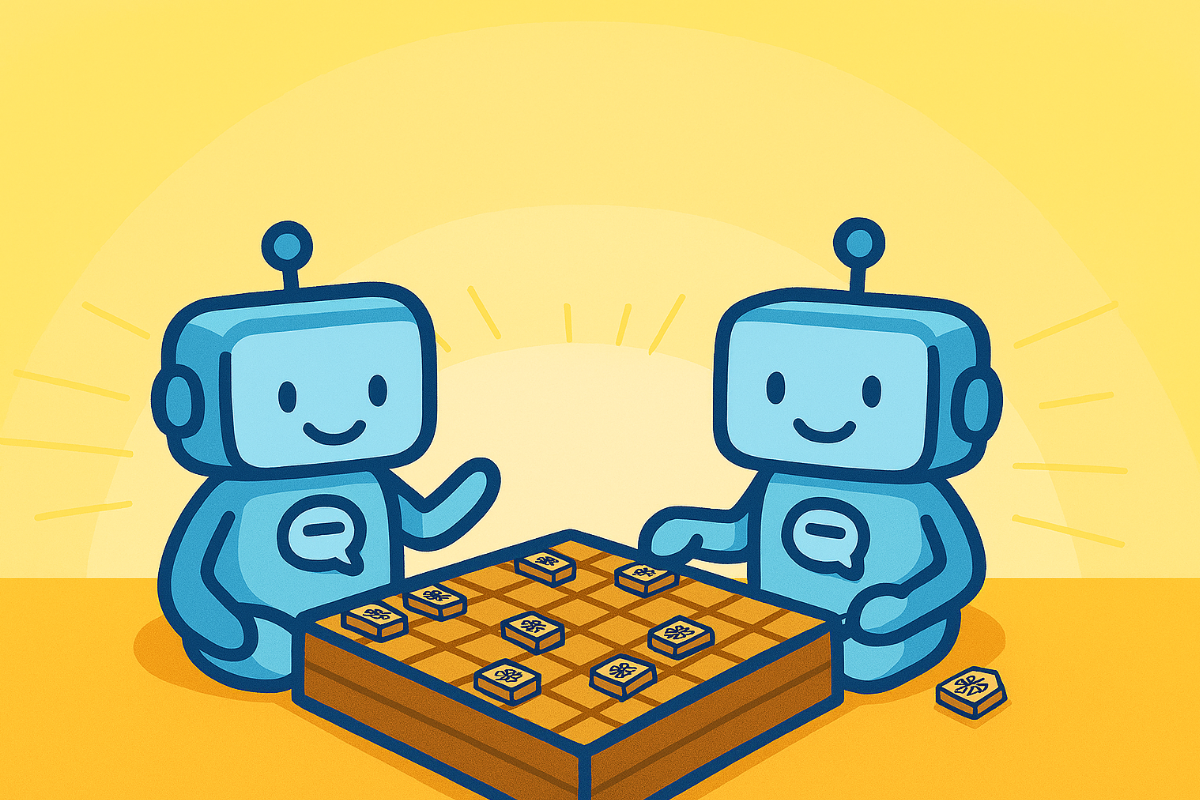

私はあるとき、ちょっとした好奇心から「AI同士に将棋を指させたらどうなるんだろう?」という実験をしてみました。

人間 vs AI ではなく、GPT(生成AI)同士の真剣勝負です。

「AI同士なら盤面のズレもなく、完璧な対局ができるのでは?」

そんな期待を胸に、ワクワクしながら試してみることにしました。

AI同士の将棋対決、夢の開幕!

初めの数手はまるでプロ棋士同士が指しているかのように美しく進んでいきました。

GPT A「▲7六歩」

GPT B「△3四歩」

GPT A「▲2六歩」

GPT B「△8四歩」…

このように、スムーズなやり取りに思わず拍手してしまうほどです。

「AIの時代、ついにここまで来たか!」と感動しながら見守っていました。

ですが、数手進んだところで思いもよらない出来事が…。

「あれ? その歩はどこから来たの?」

「えっ、二歩になってるよ!」

「同じ駒が何回も使われてる…!?」

そう、盤面が崩壊し始めたのです。

最初は小さな違和感でしたが、どんどん大きなズレへと広がり、最終的には全く別のゲームのようになってしまいました。

なぜAIは間違えるの?

「AIは何でも完璧にこなしてくれる」と思われがちですが、実際には 「言われた通りにしか動けない」 という特徴があります。

AIには「状態保存」ができない

GPTのような生成AIは、文章の理解や生成が得意です。しかし、状態を「そのまま保存しておく」ことができません。

つまり、将棋盤の状況を頭の中でずっと保持しながら考えることはできないのです。

AIは「会話履歴」を毎回読み直し、文章から「多分こうだろう」と推測して動いています。

これは、人間が感覚的に「ここに角がいるからこう動こう」と考えるのとは大きく違います。

何度プロンプトを工夫しても…

私はAIに何度もお願いしました。

「今までの会話をすべて振り返って盤面を正確に再現し、その上で駒を動かしてください。」

これだけでなく、

-

「駒の位置を毎回細かく確認してください。」

-

「棋譜を整理し、二歩や駒の重複がないかチェックしてください。」

-

「間違いがあれば必ず確認してください。」

など、さまざまな細かいプロンプトを試しました。

プロンプトを工夫するたびに、少しずつ改善は見られました。

しかし、最終的には盤面が崩れてしまいます。

この経験から、「AIに完璧を求めるのは現状では難しい」という現実を知りました。

プロンプトの工夫が大事、でも限界もある

ここで気づいたのが「プロンプト(指示文)の大切さ」です。

AIは「察する」ことができません。

人間のように「空気を読む」「行間を感じ取る」ということはできないのです。

だからこそ、細かく、具体的に、漏れなく伝えることが必要になります。

曖昧な言葉では伝わらない

普段、私たちは「これ、やっといて」「あれ、あの場所に置いといて」といった曖昧な言葉を使いがちです。

しかし、AIにはこの「これ」「あれ」が通じません。

曖昧な指示をすると、AIは勝手に解釈して動いてしまい、予想外の結果になります。

将棋のように厳密さが求められるゲームでは、この曖昧さが致命的です。

伝える力=未来の必須スキル

AIと接する中で、子どもたちにとってとても大切なのは、「どう言えば相手に正確に伝わるか」を考える力です。

-

どんな順番で説明するか

-

必要な情報を漏れなく伝えるにはどうすればいいか

-

曖昧さをなくすためにはどう表現するか

これらを考えることは、まさに「論理的思考力」や「表現力」を鍛えるトレーニングになります。

失敗から学ぶ「考える力」

AI同士の将棋対決は、何度プロンプトを工夫しても最後まで正確に終わることはできませんでした。

でも、この「うまくいかない経験」こそが、最大の学びなのです。

失敗は「ダメ」ではなく「宝物」

-

どこで間違えたのか?

-

なぜ混乱が起きたのか?

-

次にどう改善すればいいのか?

こうした「問い」を一緒に考えることは、子どもにとって非常に価値のある時間です。

親子で「どう書けばAIがわかるかな?」「もっと詳しく説明したほうがいいかな?」と話し合う中で、自然と「考える力」や「伝える力」が育っていきます。

また、このプロセスは、プログラミングにも全く同じものが見られます。

プログラミングでは、コンピューターに「やってほしいこと」を正確に伝える必要があります。

「キャラクターを右に動かす」だけでも、

-

どのタイミングで?

-

どのくらいの速さで?

-

何をきっかけに止めるの?

といった詳細をすべて明確に指示しなければ、思い通りに動いてくれません。

さらに重要なのは、エラーが起きたときに「どこが間違っていたのか?」を探し、「どう改善すればよいか?」を考える点です。

これは、AIにプロンプトを工夫する過程と全く同じです。

「なぜうまく動かないんだろう?」

「どの部分の説明が足りなかったのかな?」

「どう書き直せば思い通りに動くかな?」

このように、原因を分析し、改善案を一緒に考えるプロセスこそが、プログラミングやAI活用における本当の学びです。

保護者の皆さまへ

これからの社会では、AIやロボットは子どもたちにとって「先生」であり「相棒」であり「道具」となります。

その中で最も大切なのは、「どう伝えるか」というスキルです。

AIを使いこなすためには、

-

曖昧な表現を避ける

-

相手に合わせて説明を工夫する

-

問題があったときにすぐに改善策を考える

これらが必要になります。

AI将棋体験は、まさにその練習の場として最適です。

まとめ:伝える力は未来を生き抜く武器

プロンプトを何度も変えて、少しずつ改善される様子を見る中で、

「AIは魔法のように万能ではない」と痛感しました。

しかし、それでも「どう伝えるか」を考え続けることで、

-

子どもの思考力

-

表現力

-

問題解決力

が育っていきます。

失敗はむしろ「成長のチャンス」です。

AIと一緒に「伝える力」を育むこの体験を、ぜひ親子で楽しんでみてください。

遊びの中にこそ、未来を生き抜く力が育つヒントが詰まっていますよ!

デジタルステーション習志野では、AIをより使いこなすのに必要な、論理的思考、独創性をはぐくむ様々なプログラミングコースをご用意しています。

子どもたちが“楽しく・深く・自分らしく”学べる環境づくりを大切にしています。

皆さんもぜひ一緒にプログラミングを学んでみませんか?

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

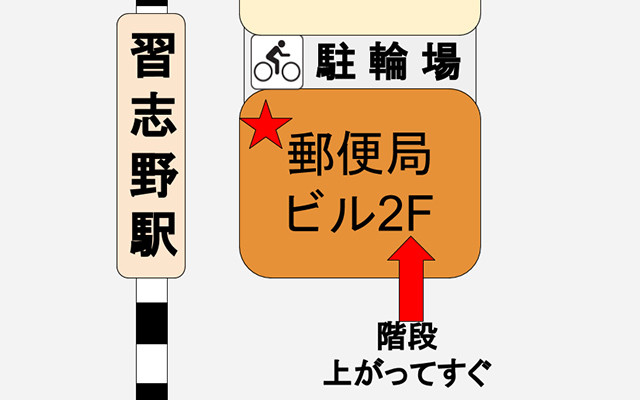

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場