苦手なプログラミングと大好きな音楽♪

共通点ってあるの?

いつも当スクールのブログを観ていただき、ありがとうございます。

スタッフのヨッシーです🐸

「プログラミングって難しそう……。」 「コードを見てもチンプンカンプン!」

私はずっとそう思っていました。でも、音楽は大好き。聴くのも、リズムに乗るのも、

メロディーを感じるのも、とにかく音楽が流れているだけで気分が上がる。

「音楽とプログラミングって共通点ってあるの?」

と、ふと思ったので、

今日は、そんな“プログラミングと音楽の二つの世界の共通点をお話しします。

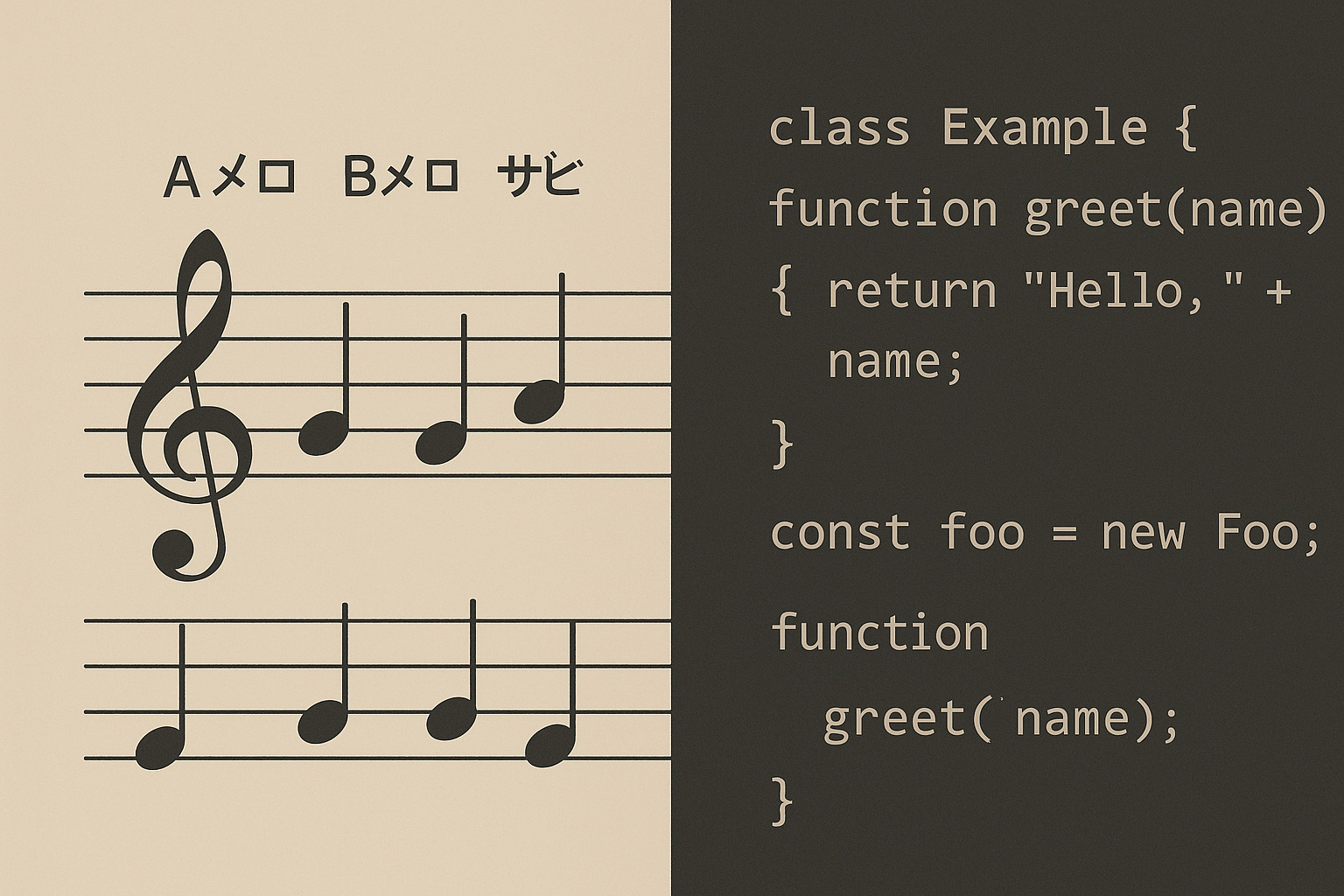

1. 構造を組み立てる楽しさ

音楽には「Aメロ→Bメロ→サビ」といった構成がありますよね?

これはプログラミングで言えば、関数やクラスを組み合わせて大きなシステムを作るのと似ています。

曲の構成を考えるように、プログラムも「どの順番で動かせばうまくいくか?」を考えながら作るんです。

2. ルールがあるからこそ自由になれる

音楽にはコード進行やリズムの法則があります。

でも、そのルールを知った上で工夫することで、オリジナリティのある曲が作れますよね。

プログラミングも同じで、基本的な文法やルールを覚えれば、あとは自由!

「どんなアプリを作ろう?」 「ゲームのキャラをどう動かそう?」

そう考えながら試行錯誤するのは、作曲と同じワクワク感があります。

3. 試行錯誤の繰り返し

曲を作るとき、最初から完璧なメロディーが浮かぶことって少ないですよね。

「ここはちょっと違うな」「もう少し盛り上げたいな」 そんな風に何度も修正しながら仕上げていきます。

プログラミングも同じ。 最初に書いたコードが完璧とは限りません。

エラーが出たり、動きがイマイチだったり。 何度も試して直して、やっと「これだ!」というものができるんです。

4. 言語を使って表現する

音楽には「楽譜」という共通の言語があり、 プログラミングには「Python」「JavaScript」などの言語があります。

楽譜を読めばどんな音楽か分かるように、コードを読めばどんな動きをするのかが分かる。

どちらも、言葉を超えて伝わる「表現のツール」なんですね。

5. 数学的な要素がある

実は音楽も、数学と深い関係があります。 例えば、

-

音の高さは周波数で決まる(ドの音は約261.6Hz)

-

リズムは分数(1/4拍、1/8拍)で表される

-

和音の響きは音の比率(3:2や4:3)に影響される

プログラミングも、ロジックを考える上で数学的な思考が求められます。

「計算は苦手だけど、音楽を通じてなら数学が好きになれるかも?」

6. 最近は音楽×プログラミングがアツい!

最近では「Sonic Pi」というツールを使って、 プログラミングで音楽を作ることができます。

例えば、

play 60 # ドの音

sleep 0.5

play 62 # レの音

sleep 0.5

play 64 # ミの音こんな感じでコードを書くと、ちゃんとメロディーが流れるんです。

「音楽を作るためにプログラミングを覚える」というのもアリかもしれませんね!

まとめ:プログラミングも音楽みたいに楽しめるかも?

「私は音楽派だから、プログラミングは向いてない」 そう思っていたけれど、

実は音楽好きだからこそ、プログラミングも楽しめる要素があるんじゃないか?

そう考えると、ちょっと興味がわいてきませんか?

もし「プログラミングは苦手だけど、音楽は好き!」という人がいたら、

まずは「音楽を作るプログラミング」から触れてみるのもオススメです。

音楽とプログラム、どちらも「ルールを知って、自由に表現する」もの。

そう考えると、苦手意識も少し減るかもしれませんね!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

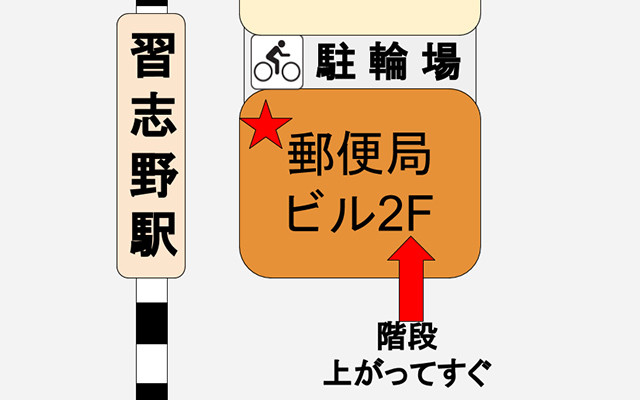

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場