こんにちは!デジタルステーション習志野のえびちゃんです!

近年、プログラミング教育が学校で導入されるようになり、IT技術者を目指す人だけではなく、多くの子どもたちや社会人がプログラミングに触れる機会が増えてきました。プログラミングと聞くと「論理的思考」を鍛えるものというイメージが先行しがちですが、実は「創造力」を伸ばす学習としても非常に効果的です。

たとえば、何もないところから自分の頭の中にあるアイデアを“形”にしていく──ゲームやアニメーション、データの可視化ツールやロボット制御など、さまざまな作品を生み出せるのがプログラミングの面白さと言えます。こうしたものづくりの工程で必要となるのは「論理的思考力」だけでなく、「こうしたら面白いのでは?」という発想をどんどん試してみる「創造力」です。

本記事では、「プログラミング学習がどうやって創造力を育むのか」という点に焦点を当てつつ、デジタルステーション習志野が提供する学習環境の魅力についても詳しく紹介します。「論理」と「直感」の両輪を活かして楽しくものづくりをすることが、実は私たちが考えている以上に創造力を高めてくれるはずです。子どもからシニアまで、「自分にも何か作れるかも」「面白そう!」と思えるきっかけになれば幸いです。

プログラミングで創造力を伸ばす学習

-

プログラミング学習が創造力とどう結びつくのかを知りたい方へ

学校教育や民間スクールでのプログラミング体験が増える中、創造力との関係についてはまだ十分に知られていない面があります。本記事では、その結びつきの根拠や仕組みを、研究論文や教育現場の事例を交えながら解説します。 -

「自分でもできる!」と感じるきっかけ作り

プログラミングをいざ始めようとすると、「難しそう」「数学やPCに強くないと無理では?」と尻込みしてしまう方もいるかもしれません。しかし、実は誰でも「作ってみたい」という気持ちから学びを始められるのです。この記事を通じ、「私にもこんなものが作れるかも!」とワクワクしていただけるような情報をお伝えします。

なぜ“創造力”が大切なのか?

● 現代社会における創造力の必要性

現代は情報が溢れ、あらゆるものがデジタル化・ネットワーク化された社会です。こうした中で、与えられたタスクを機械的にこなすだけではなかなか差別化できず、イノベーションを生み出す個人やチームが求められています。企業や教育現場で「クリエイティブシンキング」や「デザイン思考」が重視されるようになっているのは、まさに創造力が価値の源泉となっているからです。

特に子どもたちにとっては、成長して社会に出る頃には今以上に予測困難な時代が待っています。新しい仕事、新しい技術が次々に生まれる社会で生き抜くには、自分で考え、主体的にアイデアを形にしていく力──すなわち創造力が必要不可欠となるでしょう。

● 問題点:創造力はどう養えばいいのか?

「生まれつき絵がうまい」「音楽的センスがある」といった才能の話と重ねてしまい、創造力を“先天的な資質”として捉えている人は少なくありません。しかし実際には、創造力は多様な訓練や経験を通じて後天的に伸ばせるスキルです。ところが、学校教育ではカリキュラムの多くが知識の定着やテスト対策を目的として組まれており、創造的発想の幅を広げる場が限られがちだという指摘もあります。

● プログラミング学習が注目される理由

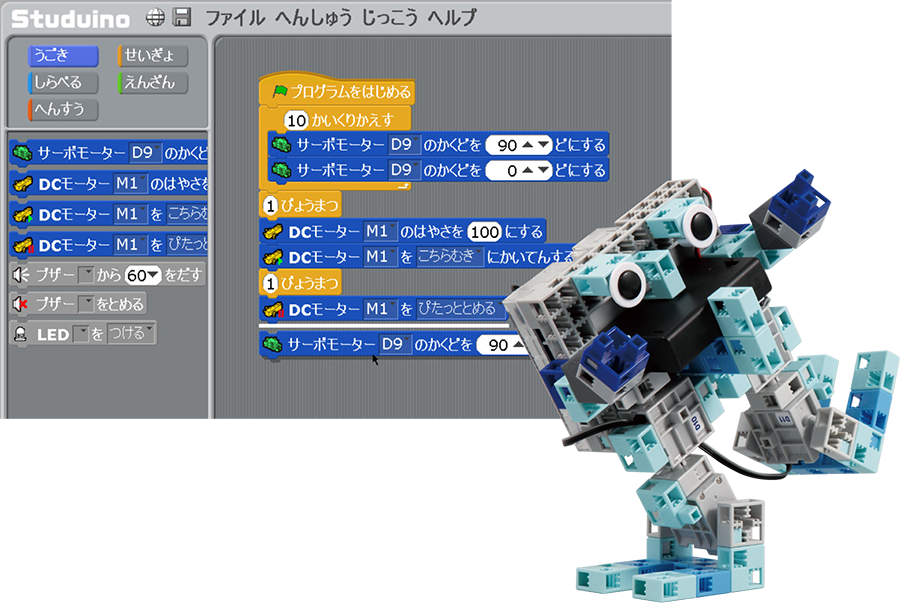

プログラミング学習は、かつてはごく一部の専門領域の人だけが学ぶイメージでしたが、今や初等教育でも導入され、誰もが触れられる存在になりつつあります。論理的思考力を育てる効果が知られる一方、ここ数年は創造性を高める学習としても注目されています。たとえば、自分がイメージしたゲームを作ったり、ロボットを動かす仕組みを考えたりすることで、「思いついたアイデアを形にするって楽しい!」という喜びが強いモチベーションを生み出し、さらに新たな発想を呼び起こすからです。

プログラミングによって創造力が身につく仕組み

ここからは、プログラミングがいかにして創造力を伸ばしていくのか、そのメカニズムを解説します。実際の研究結果や教育事例も参考にしながら、以下の4点に注目してみましょう。

課題設定と問題解決のプロセス

プログラミングを行う上でまず必要になるのが「目的設定」と「手順設計」です。たとえば、ゲームを作りたいと考えたとき、ゴールは「どんなゲームにするのか」「どういうルールで、どんな画面構成にするのか」などを具体化しなければなりません。そして、それを実現するためのコードを書いていく過程で、小さな問題を一つひとつクリアしていきます。

この「問題を小さく分解し、実装し、検証し、修正する」プロセスは、まさに創造的問題解決のトレーニングといえます。論理的アプローチを基盤としつつ、アイデアを形にするために試行錯誤する行為は、自然と創造力を刺激するのです。

“思い通りにならない”経験の価値

プログラミングにバグやエラーはつきものです。最初はうまく動いたはずのプログラムが、ちょっとしたミスや環境の違いでまったく動かなくなることもあります。しかし、その「うまくいかない状態」こそが、創造力を引き出す貴重なチャンスです。

エラーの原因を探ったり、仕様を見直したり、あるいは「別のやり方があるかも」といった新しいアイデアを試したりするプロセスで、発想力や柔軟性がどんどん磨かれていきます。失敗をネガティブに捉えるのではなく、「もっと面白い方法があるかもしれない」とポジティブにとらえる習慣が身につくのです。

作品作りの喜びが発想を促す

プログラミングで画面上のキャラクターが動いたり、音やアニメーションが再生されたり、ロボットが動いたりする瞬間は、大きな達成感をもたらしてくれます。「自分の頭の中にあったイメージが、現実に形となって動き出す」この経験が、さらに次のアイデアを生むエネルギーとなっていくのです。

一度完成させたプログラムに、「もっと音を付けよう」「グラフィックを綺麗にしよう」と改良を加えることも、創造力を伸ばす良い訓練になります。ものづくりの連続性と拡張性がプログラミングにはあるため、一つの作品がきっかけとなり、より広いクリエイティブな探求へと進んでいくことが多いのです。

論理と直感の両輪を使う学習

プログラミングというと、確かに「ロジカルな活動」というイメージが強いかもしれません。もちろんプログラムはコンピュータに正しく処理してもらうために厳密な手順を要求しますが、一方で「こうしたら面白いんじゃないか?」「こういう世界観を表現したい!」という直感的発想が欠かせません。たとえばScratchでアニメーションを作るなら、キャラクターの動きやストーリーを工夫することで作品の魅力が倍増します。

論理的思考と直感的アイデアを両方使いながらものを創る学習は、脳にとっても刺激的です。こうしたバランスの良いアプローチは、最終的に問題解決力+創造力の両立を可能にするのです。

創造力を伸ばすための具体的アプローチ

目標を小さく設定し、段階的にステップアップ

いきなり大作ゲームや複雑なシステムを作ろうとすると挫折しやすいので、まずは「キャラクターを画面上に表示して動かす」などシンプルな目標を立てることが大切です。小さなゴールをクリアしていくことで達成感が得られ、さらに「次はもっとこうしたい」という自然なモチベーションが生まれます。

コラボレーションや他者との対話

プログラミングは一人で黙々と取り組むイメージもありますが、他者とアイデアを共有し合うことで発想の幅は大きく広がります。仲間同士で「こうした方が面白いかも」と意見を出し合ったり、他の人の作品を見て「こんなやり方があるんだ!」と学んだりすることで、さらなる創造性が刺激されます。実際に教育用プログラミング言語「Scratch」などでは、オンライン上で作品を公開して互いに学ぶコミュニティが活発に機能しており、多くの子どもが自由な発想を育んでいることが報告されています。

(Coding and creativity — Harvard Gazette)

作品発表の場を意識する

ある程度完成したら、ぜひ誰かに見てもらいましょう。他人に見せることを前提に作ると、プレゼンテーションやデザインへの意識が高まり、自分の作品をさらに磨くモチベーションが生まれます。また、発表後にフィードバックをもらい「もう少しこうしたらどう?」という意見を取り入れることで、新しいアイデアに巡り合うチャンスにもなります。

最新ツールや教材を活用する

初心者向けに視覚的にわかりやすい「Scratch」や「QUREO」などを利用すると、プログラミングの入り口として大きな壁を感じずに済みます。ロボットプログラミング用の教材やマインクラフトを活用した仕組みなども人気です。こうしたビジュアルプログラミング環境や教材は、試行錯誤を楽しみやすく、アイデアを形にするハードルが低いのが特徴です。

プログラミングが創造力を育む根拠:研究・事例の紹介

プログラミングと創造力の関係性は、実際に海外の学術論文や教育現場の事例研究でも示されています。その一部を簡単にまとめます。

● 科学的研究論文からのエビデンス

-

ロゴ教育による創造力向上

小学生対象の実験(8週間のLogoプログラミング学習)では、創造力テスト(図形的創造力の流暢さ・柔軟性・独創性・精緻さ)の得点が対照群より有意に向上したという結果があります。特に柔軟性と独創性が大きく伸びたと報告されており、プログラミング学習による創造性向上の一例とされています。

( American Journal of Applied Sciences ) -

ロボットプログラミングの効果

小学5~6年生155名を11週間指導する実験で、ロボットを用いたプログラミング学習によって生徒の創造力が有意に向上しました。計算論的思考力が既に高い生徒に対しては大きな変化がなかったものの、創造力の伸びが顕著だったとのことです。

( ERIC論文 ) -

Scratchを用いた創造的表現の向上

中学生54名を対象とした問題解決型ものづくり学習(計10時間)では、制作物の独自性や美的魅力、斬新さが向上し、プログラミングが生徒の創造的表現を助けることが明らかになりました。

( Journal of Educational Computing Research )

● 教育現場からの事例報告

-

Scratchコミュニティの創作活動

世界中で数百万のユーザを抱えるScratchのオンラインコミュニティでは、子どもたちがゲームやアニメーション、物語などを自主的に作り出し、互いに評価し合っています。これによって「自分のアイデアを自由に形にする」楽しさを体験する子どもが増え、創造力の向上が期待されています。

( Coding and creativity — Harvard Gazette ) -

子どもたちの自由な発想が動機付けに

プログラミング教育を通じ、「もっと面白いゲームを作りたい」「こういう動きを実現したい」という子ども自身の動機が湧き上がるケースが多く見られます。テスト勉強とは違った「自発的に学ぶ姿勢」が、教育者にとっても新たな可能性として注目されています。

● 専門家の見解

-

スティーブ・ジョブズは「誰もがコンピュータプログラミングを学ぶべきだ。それは考える方法を教えてくれるからだ」という有名な言葉を残しています。この「考える方法」は論理的な組み立てだけを指すのではなく、新しいアイデアを創り出す柔軟な発想を育てるツールとしてプログラミングを捉えている、と読むことも可能でしょう。

( Coding and creativity — Harvard Gazette ) -

MITメディアラボ出身の教育学者カレン・ブレナン氏は「一度創造的になる味を知った子どもは、もう元には戻りたがらない」とし、子どもたちが受動的な学習でなく主体的な創作活動を経験することの重要性を強調しています。

( Coding and creativity — Harvard Gazette )

創造力を伸ばすための工夫

では、具体的にどんな学習環境があると創造力が伸びやすいのか。ここでは「デジタルステーション習志野」を例に挙げ、どのようなカリキュラムやサポートが用意されているのかを見ていきましょう。

● 幅広いカリキュラム

-

小さな子ども向け「自考力キッズ」

プログラミングの基礎となる考え方や、ものごとを順序立てて考える力を育むコース。ビジュアルプログラミングに移行する前に、論理的思考を遊び感覚で身につけられるのが特徴です。 -

ビジュアルプログラミングで学ぶ「プロクラコース」

Scratchライクなビジュアル言語を使って、ゲーム作りやアニメーション制作に取り組みます。子どもたちが“自分の作品”を作ることで創造性を発揮し、発表会なども行いながら成長を実感できます。

-

PythonやUnity、Unreal Engineを活用した本格的なプログラミング学習

上級者向けには、より高度な開発ツールを使ったコースが用意されており、大人やシニアの方も含め、幅広い年齢層が参加可能です。3Dゲーム制作やデータ分析といった実践的なスキル習得に挑戦でき、将来の仕事にもつながる学びができます。

-

QUREOやロボットプログラミング

子どもの興味を喚起するような、遊び感覚の学習教材も取り入れています。視覚的に扱いやすいツールを使うことで、挫折しにくくスムーズに創造の幅を広げられるよう工夫されています。

● 学年・レベルに応じたステップアップ学習

-

基礎から上級まで、無理のない段階的カリキュラム

完全初心者でも、文字の入力やマウス操作から学び始めるコースもあるため安心です。慣れてきたらビジュアルプログラミングへ、そしてPythonやUnityなど本格的な開発環境への移行が自然に行えます。 -

中級以上で応用力を養う

基礎が固まった段階で、より高度なプログラム構造やアルゴリズムに触れる学習が用意されており、自分の作りたい作品を自由に設計できるようサポートしています。

● 実践的な学びの環境

-

マインクラフトを活用した楽しいプログラミング学習

子どもに人気の高いゲーム「マインクラフト」の世界を改造してプログラミングを学ぶコースでは、遊び感覚がありながらも本格的な考え方が身に付きます。 -

Pythonを使ったゲーム開発やデータ分析

テキストベースの言語であるPythonの魅力は、シンプルな文法と強力なライブラリ群。自分のアイデアをコードに落とし込みやすく、「ゲームを作る」「データをグラフで分析する」といった応用がすぐに可能になります。 -

UnityやUnreal Engineによる本格的な3Dゲーム制作

プロの開発現場でも使われるエンジンを学べるのは、将来的なキャリアアップを考える上でも非常に有益です。3D空間の設計や物理演算、キャラクターの動きなど、クリエイティブな要素が豊富で、高い創造力を必要とします。

● 柔軟な授業スケジュール

忙しい家庭や社会人でも通いやすいよう、振替制度や曜日の選択肢が設けられています。1回60分程度の授業をコツコツ継続できるので、「急に仕事が入った」「子どもの用事が重なった」ときでも無理なく通うことが可能です。

プログラミングによる創造力を育てる具体的な工夫

「デジタルステーション習志野」では、単にプログラミングの文法や使い方だけを教えるのではなく、創造力を育むための仕掛けが随所に取り入れられています。

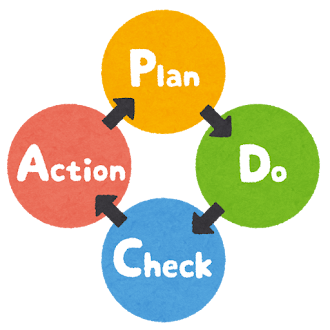

● 自分で考える力を伸ばす

単なる模写ではなく、「どうすればより良くなるか?」を常に生徒に問いかける指導が特徴です。PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Action)を意識しながら、自分で考え、試し、振り返り、また修正するというプロセスを繰り返すことで、論理的思考と創造力の両輪を自然に育むことができます。

● オリジナル作品の制作

QUREOやプロクラコースでは、自分だけのゲームを作ることが推奨されています。ビジュアルプログラミングであっても、自分のアイデアによってキャラクターの動きやステージ構成を変えるなど無限の可能性が広がります。PythonコースやUnityコースでは、さらに自由度の高い機能追加や3Dデザインが可能となり、「こんな作品を作ってみたい!」という意欲を最大限に発揮できます。

● 発表の場を設ける

プロクラ基礎・初級では、4回目の授業ごとにミニ発表会を実施し、自分の作品をクラスメイトやインストラクターの前で発表します。他人に作品を見せることで、「もっとこうしたら盛り上がるかも」「ここを直せば動きがスムーズになる」といった気づきが得られ、次の制作へのモチベーションが向上します。また、友達の作品を見て新たなアイデアを得るという相乗効果も期待できます。

● 実際に動くプログラムを体験

-

マインクラフトで世界を変えるプログラミング

キャラクターを動かすだけでなく、ブロックを配置したり地形を変化させたりする操作をプログラムで実行してみると、「こんな世界を作りたい」という創造力が自然と湧いてきます。 -

Pythonでpygameを使ったゲーム制作

シンプルながら拡張性の高いライブラリを使って、スプライトを動かす2Dゲームなどを作ると、自分で組み立てたキャラクターや仕組みが“目に見える形”で動く喜びを体感できます。 -

Unity・Unreal Engineでリアルな3Dゲームの制作

自分が考えたストーリーや世界観を、3D空間の中で表現できるのが最大の魅力。高い表現力が求められる分、クリエイティブなアイデアを活かす場面が増えます。

デジタルステーション習志野で学ぶメリット

ここまで紹介してきたカリキュラムや指導方針は、創造力とプログラミングを同時に伸ばすための工夫が集約されています。最後に、「デジタルステーション習志野」で学ぶ具体的なメリットを整理しておきましょう。

● 段階に合わせたきめ細かいフォロー

- 初心者はPCの基本操作から学び、上級者には本格的なエンジンや言語を指導するなど、個々のレベルに合った課題とペースが用意されています。

- チャレンジの難易度を少しずつ上げることで挫折しにくく、達成体験を繰り返し得られます。

● 実践的なプログラミング体験

- ただ知識や文法を覚えるだけでなく、実際に動く作品を作る“プロジェクト型学習”にこだわっています。

- デザインや企画立案、プレゼンテーションの機会も与えられるため、プログラミング以外のスキルも自然に磨かれます。

● 地域に根ざした学習コミュニティ

- 習志野周辺のイベント参加やコンテスト出場など、地域との連携も視野に入れた活動ができる場合があります。

- 子ども同士、大人同士、あるいは異なる世代間での交流もあり、共通の興味を持つ仲間ができる点もメリットです。

● 最新の教育プログラムへのアップデート

- 常に新しいツールや教材が登場するプログラミングの世界で、時代に合わせたカリキュラムを柔軟に導入しています。

- 将来のAIやIoT関連の分野など、需要の高まるスキルも視野に入れた学習が可能です。

● 作って終わりではない、発表によるさらなる成長

- 発表会や作品共有の場を設けることで、生徒それぞれが自分の作品に対してフィードバックを受け取り、次の改良やアイデアを得られます。

- 「人に見せる」という緊張感や責任感が、より良い作品づくりへのモチベーションへとつながります。

創造力を活かして未来を描くために

私たちがこれから迎える社会では、これまでに存在しなかったサービスや職業が次々と生まれ、誰もが創造的に行動する場面に出会うことになるでしょう。プログラミングを学ぶことは、単なるITスキルの習得だけでなく、自己表現やイノベーションにつながる鍵を手に入れることでもあります。

「論理思考は得意だけれど、アイデアを思いつくのは苦手」という人でも、プログラミングを通じて遊び心を取り戻し、自由な発想を育める可能性があります。逆に「クリエイティブなアイデアはあるけれど、形にする手段がわからない」という人にとっては、プログラミングがそのビジョンを具現化する最適なツールになるかもしれません。

プログラミングと創造力が結びつくことで、私たちの生き方や学び方は大きく変わります。ぜひ、この記事をきっかけに、「自分のアイデアを形にする楽しさ」を味わってみてください。創造力豊かな未来を開く第一歩は、小さなプログラムやゲーム作りから始まるのです。

まとめ:プログラミングがもたらす創造力の可能性

ここまで見てきたように、プログラミングは単なる「論理的思考を鍛える手段」ではありません。むしろ、問題解決の過程で発想を膨らませたり、自分のアイデアを作品化したりする「創造的な活動」です。研究者や教育者からは、プログラミングこそが**“21世紀型スキル”**を育む重要なツールの一つであるという意見が多く示されています。

日本の文部科学省も、小学校からのプログラミング教育を導入するにあたって「将来の社会で新たな価値を創造できる人材を育てる」ことを大きな目的の一つに掲げています。海外でもイギリスやアメリカ、フィンランドなどが国家レベルで「コンピューティングはクリエイティブな学び」という方針を打ち出しており、もはやプログラミング教育はグローバルスタンダードになりつつあります。

しかしながら、創造力とプログラミングを同時に伸ばせる学習環境は、まだまだすべての地域で整っているわけではありません。そこで、本記事で紹介した「デジタルステーション習志野」が一つの選択肢となり得ます。初心者から上級者まで、子どもも大人も、自分の発想を形にする喜びを味わいながら学べる環境があるのは貴重です。

もし少しでも「プログラミングに興味がある」「子どもの創造力を伸ばしたい」「自分のアイデアを形にしてみたい」と感じたら、ぜひ体験レッスンや見学に足を運んでみてください。プログラミングは一度やってみると、「実はそんなに難しくないかも!」「自分でも面白いものが作れそう!」と感じる瞬間が必ずあります。

デジタルステーション習志野では個別の相談にも応じています!目的やレベルに合わせて学びをスタートさせましょう!

無料体験では、実際にプロクラを使って簡単なプログラムを作成し、プログラミングの楽しさを体験していただけます。興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

デジタルステーション習志野

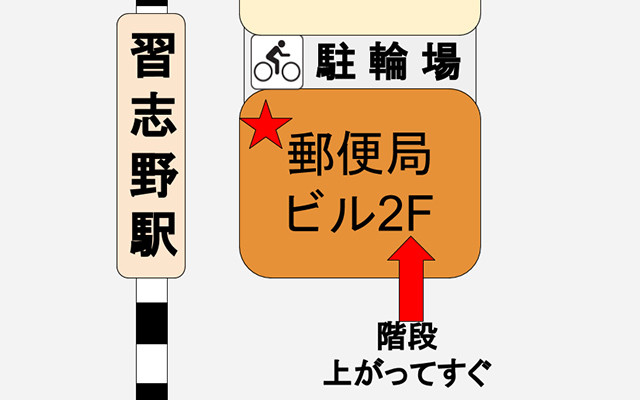

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場