こんにちは!えびちゃんです!この記事では、「不登校や通学に不安を感じるお子さんをお持ちの保護者の方」「学校以外の学びの場を探しているご家庭」「プログラミングに興味はあるけど、通うことにハードルを感じているお子さんや保護者の方」に向けて、習志野市を拠点とするプログラミング教室「デジタルステーション習志野」の魅力や特徴、そして不登校でも学びを続けられる具体的な方法をご紹介します。学校に行きづらい状況にある子どもたちにとって、「学校に行かなければ学びの場はない」という思い込みを払拭し、少しでも安心感を持っていただけるよう、じっくりと情報をお伝えしていきます。

学校に行きづらくても、学びをあきらめなくていい

近年、不登校や学校に通うことに不安を抱えるお子さんが増えてきていると言われています。文部科学省の調査でも、小中学校の不登校児童生徒数は年々増加傾向にあり、「学校に行くことが当たり前」という価値観だけでは測れない現状があります。しかしだからといって、「学び」を止めてしまう必要はありません。学校以外にも、子どもが楽しく学びを継続できる環境はたくさん存在しています。

その中でも注目されているのがプログラミング教室です。プログラミングは、子ども一人ひとりのペースで進められるだけでなく、ゲームやアプリなどの制作を通じて楽しみながら学べるという特徴があります。

学校以外の学びの場としてプログラミング教室が注目される理由

- 興味を持ちやすい:コンピュータやスマホゲーム、アプリ開発など、子どもにとって身近で楽しいテーマから学習が始められる。

- 個別対応がしやすい:生徒ごとにカリキュラムの進捗を調整できるため、集団登校で感じていたストレスが軽減される。

- 成功体験を積み重ねやすい:少しずつコードを書き、動くものを完成させることで達成感が得られ、自信を高めやすい。

こうした理由から、不登校や通学に不安を抱える子どもたち、あるいは学校という場に馴染みにくい子どもたちにとって、プログラミング教室は大きな魅力を持つ存在として注目されています。

「デジタルステーション習志野」が子どもたちの新しい居場所に

そのなかでも今回は、千葉県習志野市にある「デジタルステーション習志野」をご紹介します。ここは、単にプログラミングの知識を身につけるだけでなく、子どもたちが自分らしく学べる居場所として機能しているのが大きな特長です。子どもの性格や得意・不得意に合わせて柔軟にサポートし、安心して通えるような環境づくりを徹底しているため、「学校には行きづらいけれど、何か学べる場所が欲しい」というご家庭からの評判が高まっています。

さらに、同教室ではオンライン対応や柔軟な振替制度なども整備しているため、不登校の子どもでも無理なく学びを継続できる仕組みが整っています。

不登校でも通えるプログラミング教室

学校以外の学びの場が求められる背景

不登校の背景はさまざまです。学校生活が合わない、集団での行動が苦手、いじめや人間関係のトラブル、特定の環境下で起こる過度な緊張など、理由は一人ひとり異なります。しかし、いずれの場合も共通して言えるのは「勉強をあきらめたわけではない」ということ。そして、子どもの将来を考える保護者の方も「学びの機会は何らかの形で与えたい」と思われるでしょう。

不登校であっても、「学び」そのものを止める必要は決してありません。 学校という一つの場所に行けなくても、多様な学びの選択肢を探すことで、新たな可能性が見えてきます。たとえば、通信制の学校やオンライン学習、個別指導塾、フリースクールなど、選択肢は想像以上に広がっています。

不登校関連の情報・サポート例

-

フリースクールやフリースペース

子どもが自分のペースで過ごせる居場所として、多くの地域に存在する支援施設。たとえば、こちらのサイトなどのように、オンラインや通学型のサポートを行う企業・団体が増えています。 -

通信制高校やサポート校

高校進学を考える場合、全日制とは異なる学び方を提供する通信制高校やサポート校も注目されています。たとえば、クラーク記念国際高等学校など、多くの通信制・サポート校でプログラミング教育の充実が図られています(参考:https://www.clark.ed.jp/campus/kanagawa-yokohama/yokohama-course/54821/)。 -

プログラミング教室

学校とは異なる空気の中で、ITやゲーム開発などに興味がある子どもが多く集まる環境。不登校の子どもたちにも門戸が開かれており、学びと同時に仲間との交流が得られるチャンスもあります。たとえば、千葉県内のプログラミングスクールに関する情報をまとめているページとして https://www.programming-cloud.com/class/chiba-0007/ や、https://coeteco.jp/brand/programming-cloud/schools/3690225 などもあります。

プログラミング教室が適している理由

-

個々のペースで学べる

学校はどうしてもクラス全体のペースに合わせる必要がありますが、プログラミング教室では一人ひとりの理解度や進捗を見ながらカリキュラムを進められます。たとえ学習速度がゆっくりでも、わからない箇所を個別にフォローしてもらえる環境です。 -

成功体験を得やすい

プログラミングは、小さなコードを書いては動かし、エラーを修正し、完成させるという作業の積み重ねです。エラーを修正してうまく動いた瞬間や、ゲームやアプリが思いどおりに動いた瞬間の「やった!」という達成感が自信につながります。 -

人づきあいのハードルが低い

プログラミングを学ぶ環境では、グループワークよりも個人作業が中心の時間が多く、必ずしも集団でのコミュニケーションを強制されるわけではありません。周りとの関わりが苦手な子でも、自分の作業に集中して取り組みやすいです。 -

将来につながるスキルが身につく

プログラミングスキルは、将来の仕事や進学にも役立つ武器になります。IT関連の知識や経験は、高校・大学進学や就職の際にも活かせますし、専門性を高めればフリーランスなどの働き方も視野に入ります。実際、https://smile-code.jp/2025/01/06/programming-yakudatu-riyuu/ などの情報でも、「なぜプログラミングが将来に役立つのか」というポイントがまとめられています。

なぜプログラミングが不登校の子どもに人気なのか

興味が湧きやすい

不登校の子どもでも、ゲームやスマホアプリには親しんでいる場合が多いです。そこから「自分でもゲームやアプリを作れるようになりたい」というモチベーションに繋がりやすい点が、プログラミング学習の大きな魅力です。特にマインクラフトやScratchなど、ビジュアルプログラミングからスタートできる教材は、小学生でも取っつきやすく、最初のハードルをぐっと下げてくれます。

学習スタイルの自由度が高い

プログラミングは基本的にPCやタブレットで行います。教室で講師のレクチャーを受けつつ学ぶこともできますが、同時にオンラインでの学習サポートも受けやすい分野です。たとえば、デジタルステーション習志野でもオンライン授業に対応しており、体調不良などで通塾できない場合でも続けやすいというメリットがあります。

また、こちらの記事でも、オンライン環境の普及により学習形態が柔軟になっている現状が報じられています。これにより、自宅学習と教室への通学を組み合わせてマイペースに学べるようになってきています。

将来につながるスキルが身につく

ITスキルは現代社会で必要不可欠です。プログラミングに限らず、パソコンの基本操作やウェブサービスの活用など、デジタル技術に慣れ親しんでおくことは将来の進学や就職で大きなアドバンテージになります。たとえば、こちらの記事 では、職業教育の中でITスキルがいかに重視されているかが紹介されており、プログラミングが未来の人材育成の要素として期待されていることがわかります。

デジタルステーション習志野が選ばれる理由

ここからは、具体的に「デジタルステーション習志野」がどのような魅力や特徴を持っているのかをご紹介します。実際に不登校や通学に不安を感じる子どもたちが、安心して学べる環境とはどのようなものなのか、ぜひイメージを膨らませながら読んでみてください。

子どもが安心して通える環境

デジタルステーション習志野では、子どもの特性や個性を尊重することを最優先にしています。学校のように大人数で一斉に授業をするのではなく、少人数制や個別指導のスタイルを取り入れ、一人ひとりのペースや理解度に合わせて進めます。

不登校の子どもにとって、「集団生活に馴染むのが難しい」というケースも少なくありません。デジタルステーション習志野では、無理に話し合いやグループワークを強要するのではなく、「1人で集中して取り組みたい」という気持ちを大切にしつつも、周りとの交流が生まれるような柔らかい仕掛けづくりにも力を入れています。

-

スタッフのサポート体制

経験豊富な講師・スタッフが常に子どもの様子を見守っています。ちょっとした変化や「今日はいつもと違うな」というシグナルに気づいたら、すぐに声をかけてサポートに入る体制が整っているため、初めての場所でも安心感を得やすいのです。

たとえば、デジタルステーション習志野 の公式サイトや facebook、twitter、instagram などのSNSでも、教室の雰囲気や生徒の学習風景が紹介されています。 -

学校に行きづらい子でも通いやすい雰囲気

デジタルステーション習志野は、子どもの居心地の良さをとても大事にしています。施設内の雰囲気は「塾」というよりも「サロン」や「ワークショップ」に近く、リラックスできる空間づくりに力を入れています。

「大勢の中にいるのが苦手」「話すのが苦手」という子でも、無理にグループでのコミュニケーションを求めないスタイルなので安心です。自分の席やブースで静かに作業ができ、必要な時だけ講師に質問できる環境が整っています。

柔軟な学習プランとカリキュラム

デジタルステーション習志野には、子どもの興味やレベルに応じて多彩なプログラミングコースが用意されています。初心者から上級者まで幅広く対応しており、それぞれのコースが段階的に学べるように設計されているため、プログラミングがまったく初めての子でも無理なくスタートできます。

プロクラコース(マインクラフトを使ったビジュアルプログラミング)

- 対象年齢:小学生低学年~

- 特徴:マインクラフトの世界を舞台に、ブロックを組み合わせる形でプログラミングの基本概念(順次処理・条件分岐・繰り返し)を学べる。

- 学べること:プログラミングの基礎、論理的思考力、試行錯誤の力

マインクラフトを活用することで、ゲームの世界観に没入しながら自然とプログラミング的思考が身につくのが魅力です。小さな成功体験を重ねられるので、はじめての子でも挫折しにくいです。

QUREOコース(ゲーム作りを通して学ぶ)

- 対象年齢:小学生3年生~

- 特徴:2Dゲーム制作の過程で、イベント処理やスプライトの動きなどを自分で考えながら作れる。

- 学べること:基礎プログラミングスキル、ゲームデザイン、問題解決能力

QUREOは直感的に操作できるため、絵やキャラクターに興味がある子も楽しみながらコードを書ける点が好評です。将来的にもっと本格的なプログラミング言語に進むための橋渡しとしても有効です。

Pythonコース(ゲーム開発やデータ分析まで学べる)

- 対象年齢:小学生高学年~

- 特徴:教科書を使いながら基礎からしっかりとPythonの文法を学び、Pygameを使ったゲーム開発や、NumpyやMatplotlibを用いたデータ分析にも挑戦する。

- 学べること:Pythonの基本文法、ゲーム開発、データ分析

PythonはAIや機械学習の分野でも活用される言語なので、将来IT業界で活躍したい子にとっては非常に有用です。

Unity・Unreal Engineコース(本格的な3Dゲーム制作)

- 対象年齢:上級者向け(中級以上の知識が必要)

- 特徴:UnityではC#を、Unreal EngineではC++を使用し、本格的な3Dゲーム開発に取り組む。

- 学べること:プロジェクト管理、3Dモデリング、ゲームロジックの構築

3Dゲームを作るという専門度の高いカリキュラム。映像表現や空間把握能力など、より高度なスキルが要求されますが、ゲームクリエイターを目指す子どもにとっては大変魅力的です。

各コースの詳細は、こちらでも確認できます。お子さんの興味や将来像を考えながら、最適なコースを選べるのがデジタルステーション習志野の特長です。

振替・オンライン対応で無理なく続けられる

不登校の子どもにとって、「今日はどうしても体調が良くない」「朝起きたときに強い不安感があって外に出られない」といった日もあります。そうした状況でも、学びを継続できる仕組みがあれば、自分のペースで通い続けやすくなります。

-

振替授業が可能

体調や気分によって「今日は無理だな」という日があっても、後日振替で受講できます。無理して通う必要がないため、お子さんの心身の状態を最優先にできます。 -

オンライン受講にも対応

自宅からでも受講可能なので、遠方から通う方や、当日の体調に合わせてオンラインを選択する方など、さまざまなケースに柔軟に対応しています。オンラインでも講師とコミュニケーションが取れ、画面共有をしながら指導を受けられるので、対面授業と同じようにサポートを受けられます。

こうした柔軟性の高さは、こちらの地域ニュースでも注目されており、保護者からの評価が高いポイントです。また、こちら でもさまざまな子ども向けプログラミング教室を比較した情報が掲載されていますが、その中でも「オンライン対応の有無」や「振替の柔軟性」は重要な比較ポイントとして挙げられています。

実際の授業スタイルとサポート体制

デジタルステーション習志野では、単にプログラムの書き方を教えるだけでなく、「自分で考えて学ぶ」姿勢を育む授業スタイルを採用しています。ここでは授業の流れと講師のサポート、さらに生徒同士の交流について詳しくご紹介します。

授業の流れ

-

説明

まずはプログラミングの基本概念や今回作りたい作品の概要について講師から説明があります。「なぜこう書くのか?」「どんな手順で作っていくのか?」というイメージを掴むところから始めます。 -

実践

実際にプログラムを組んでいきます。たとえば、マインクラフトでキャラクターを動かしてみたり、QUREOでキャラクターに動作を設定したり、Pythonでのコードを書いてゲームを動かしてみたり。エラーが出たら原因を探して修正し、上手く動作すれば成功体験となります。 -

発表

作ったプログラムや作品を他の生徒や講師の前で発表します。「どんな工夫をしたのか」「ここで苦労した」などを共有することで、自分のアイデアを整理し、表現力や伝える力を育みます。 -

振り返り(フィードバック)

講師や他の生徒からのフィードバックを受け、次の制作や学習につなげます。「こういう方法もあるかも」「もっとこんな工夫ができるよ」というヒントを得ることで、学びがさらに深まります。

この一連のサイクルを回すことで、ただ教わるだけではなく、自分で考えて課題を解決し、学びを積み重ねるプロセスを体得していきます。

講師のサポート

-

生徒一人ひとりのペースに合わせた指導

子どもの理解度は千差万別。ある程度進められる子には課題を少し応用的に設定し、難しいと感じている子にはステップを小さくしてクリアしやすいタスクを与えるなど、柔軟に対応しています。 -

必要に応じて声かけしながらサポート

講師側が一方的に教え込むのではなく、**「ヒントを与えて自力で解決へ導く」**指導を大切にしています。子どもが自分で考え試行錯誤する時間を奪わず、しかし困っているときには的確にサポートを差し伸べるというバランス感覚を持っています。

生徒同士の交流

-

無理に関わらなくてもOKな環境

学校のように「みんなで同じ作業を一斉にやらなければならない」という拘束がないため、人付き合いが苦手な子でも安心です。ブースで1人作業に没頭したい場合はそのスタイルを尊重し、必要があれば講師にだけ質問することもできます。 -

プログラミングを通して自然と仲間ができる

一方で、作ったプログラムやゲームを見せ合うなどの機会を通じて、子ども同士が自然と話すきっかけが生まれることがあります。「ここってどうやって作ったの?」「そのキャラすごいね!」といった会話から、共通の趣味や価値観が見つかることもあります。学校とはまた違った「緩やかな共同体」として機能するのがプログラミング教室の面白さです。

「デジタルステーション習志野」はこんな人におすすめ

ここまでで、「デジタルステーション習志野」が不登校や通学に不安を感じる子どもでも通いやすいプログラミング教室だということがおわかりいただけたかと思います。最後に、特にどのような方におすすめなのかを整理してみましょう。

-

不登校や学校が苦手なお子さんを持つ保護者の方

- 「学校以外でも学びの機会を作ってあげたい」

- 「無理なく通える習い事があればいいな」

そんな希望をお持ちなら、プログラミング教室は一度検討する価値があります。とくにデジタルステーション習志野のように個別フォローが手厚い教室なら、子どもが自分のペースで学びに取り組めます。

-

ゲーム・アプリ開発に興味がある子ども

マインクラフトやQUREO、Python、Unityなど、多彩な選択肢が用意されているため、興味を持った教材・コースからスタート可能です。学んでいくうちに「もっとこんなことをやりたい!」と意欲が膨らむ場合には、上級コースにステップアップできます。 -

コミュニケーションが苦手で集団行動に抵抗がある子ども

プログラミング学習は自分の作業時間が長く、集団での発表やディスカッションが苦手な子でも気楽に続けられます。必要最低限のコミュニケーションだけでなく、一方で仲間づくりもできる懐の深さがあるのが魅力です。 -

将来に向けてITスキルを身につけたい子ども

プログラミングは、これからの時代において有力なスキルの一つです。高校・大学での進学、就職での武器になるだけでなく、将来フリーランスとして働く、起業するなど、多様なキャリアを切り開く素地になります。

料金プランや評判は?

実際に通う際に気になるのが受講料や料金プラン、そして口コミ・評判です。デジタルステーション習志野では、複数のプランを用意しており、コースによって月謝が異なります。たとえば、こちら では、デジタルステーション習志野の料金や口コミなどが紹介されていますので、具体的な費用の目安を知りたい方はあわせてご覧ください。

また、地域のメディアや口コミサイトなどでも評判が掲載されており、「子どもが楽しそうに通っている」「講師が丁寧にサポートしてくれる」などのポジティブな声が多数あります。

まとめ

不登校や学校に行きづらい子どもたちにとって、「学びの場所が学校だけではない」という選択肢の広がりは非常に大切です。プログラミング教室は、個々のペースで学びを進められ、成功体験を得やすいという点で、不登校の子どもにぴったりな選択肢となり得ます。

特に「デジタルステーション習志野」では、以下のような魅力があります。

-

子どもが安心して通える環境

少人数制や個別対応で無理なく学べ、講師・スタッフが子どもの特性に合わせてサポート。 -

豊富なコースと柔軟なカリキュラム

マインクラフト、QUREO、Python、Unityなど、レベルや興味に応じて最適なプログラミング学習が可能。 -

オンライン対応や振替制度の充実

体調や気分に合わせて無理なく続けられ、不登校の子どもでもストレスなく学びを継続できる仕組みがある。 -

「考えて学ぶ」授業スタイル

PDCAサイクルや発表の場を設けることで、単なる知識習得に留まらず、思考力や表現力、自己肯定感を育む。

「学校に行きづらくても学びを継続できる環境があるんだ!」という安心感を、ぜひたくさんの保護者の方や子どもたちに持ってもらえたら幸いです。プログラミングは、勉強そのものが目的であるだけでなく、**「子どもの居場所」**としての役割を十分に果たしてくれます。

- 学校に行くことができない時期でも、プログラミング教室という別の場所で成長の機会を得られる。

- 同じような境遇や興味を持つ子どもたちと出会えるかもしれない。

- 何より、「自分で考えて創り出す」という作業は、子どもたちの自信を大きく育ててくれます。

まずは無料体験レッスンから始めてみよう

実際に教室の雰囲気やカリキュラムの進め方を知るには、無料体験レッスンに参加してみるのが一番です。子どもの反応を見ながら、「ここなら通えそう」という感覚をつかむことができれば、保護者の方も安心できるでしょう。

-

デジタルステーション習志野 公式サイト:

https://digitalstation-chiba.com/ -

無料体験予約ページ:

https://coubic.com/digitalstation-narashino

また、こちら のサイトも参考に、料金体系や教室の評判などを確認してみてください。ぜひ一度教室を訪れ、スタッフや講師に直接相談してみることをおすすめします。

あとがき

プログラミング教室は「プログラムを学ぶだけの場所」ではありません。子どもたちが自分らしく過ごせる新しい居場所として、不登校や通学に不安を感じる子どもたちにとって大切な役割を果たし得る存在です。

学校に行きづらいと感じる子が増えている時代だからこそ、社会全体で「学びの選択肢を広げる」意識が重要です。この記事を通して、「学校に行っていない今だからこそ、できる学びがあるかもしれない」「学校以外にも楽しく学べる場所がある」ということに気づいていただけたら幸いです。

これだけ多くの情報が公開され、プログラミング学習のメリットや実際のレッスン風景などがオープンに共有されています。ぜひ一歩を踏み出して、無料体験や見学からスタートしてみてください。

「学校に行きづらくても大丈夫!」 そんなメッセージが、一人でも多くの子どもに届き、のびのびと学ぶ楽しさを味わってもらえることを心から願っています。

以上が、『学校に行きづらくても大丈夫!習志野で楽しく学ぶ居場所がここに』というタイトルでお届けするブログ記事です。不登校でも通えるプログラミング教室としての「デジタルステーション習志野」の魅力を、じっくりとご紹介しました。ぜひ、この記事をご覧になった方が「これならうちの子も通えるかもしれない」と希望を持っていただければ幸いです。もし少しでも興味が湧いたら、まずは体験レッスンや教室の見学に足を運んでみてくださいね。

デジタルステーション習志野では、無料体験や見学も随時受け付けています。「どうやってプログラミングを教えているの?」「子どもが興味を持つか分からない」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ気軽に足を運んでみてください。お子さまに合った学習プランを見つけるきっかけになるかもしれません。

無料体験では、実際にプロクラを使って簡単なプログラムを作成し、プログラミングの楽しさを体験していただけます。興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

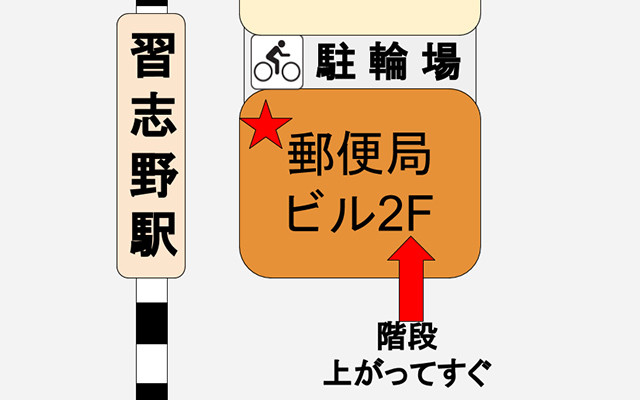

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場