【はじめに】 千葉・印西市の小学校で始まった生成AI活用授業の事例を解説。子どもたちがAIを通して考える力を育てる取り組みとは?

-

生成AIで探究型授業がスタート

-

情報活用能力を育む最前線

-

教室でも連動したカリキュラムを紹介

こんにちは!スタッフの高橋です。 「AIって子どもに使わせても大丈夫?」「勉強がおろそかになるんじゃない?」 そんな疑問をお持ちの保護者さまも多いかもしれません。 実は今、千葉県印西市の小学校では、生成AIを活用した“探究型授業”が始まっています。子どもたちがAIと一緒に考え、試行錯誤する力を育むこの取り組み、今回は詳しくご紹介します。

生成AI授業って何?

結論:AIを「便利な道具」として学びに取り入れる授業です。

印西市の小学校では、GIGAスクール構想の一環として「生成AI」を活用した授業を導入しています。具体的には、AIと対話をしながら調べものをしたり、作文やポスターのアイデアを考えたりする活動を行います。これにより、子どもたちは単なる暗記ではなく「情報を整理し、自分の意見をまとめる」力を養います。

どうして今、子どもにAIが必要?

結論:未来に必要な「情報整理力」と「論理的思考力」を育てるためです。

社会ではAIがどんどん普及し、データを理解し活用する力が求められています。文科省が2024年度共通テストに「情報」を加えたのも、その流れの一つです。小学生のうちからAIに触れることで、論理的思考力や創造力を早期に鍛えることができます。

千葉・印西市の取り組み内容は?

結論:子どもが「AIと一緒に考える」実践型授業です。

印西市では、まずAIに「質問する」体験から始めます。例えば「地球温暖化を防ぐには?」といったテーマについて、AIの意見を聞き、それを自分たちでまとめる授業が行われています。この過程で、情報を取捨選択し、自分の考えを深める力が育ちます。

どうやって始める?

結論:まずは興味を持たせることが大切です。

保護者の方が「AIって楽しいね」と一緒に体験することで、子どもも前向きになります。最初はゲーム感覚でOKです。小さな成功体験を重ねることで、自ら学ぶ意欲が育ちます。

実践チェックリスト

-

AIを一緒に触る機会を作る

-

子どもの質問に一緒に考えて答える

-

成功体験をたくさん褒める

-

「なぜそうなる?」を一緒に考える

-

興味があれば体験会に参加する

《生成AIと情報教育》

デジタルステーション習志野でも、AI的思考を育てるカリキュラムを用意しています。例えば「プロクラ」コースでは、マインクラフトの中で論理的に考えながらプログラムを作る経験ができます。PythonコースではAIやデータ分析の基礎を学べる内容を提供しています。こうした実践的な学習は、まさに印西市の先進的な取り組みと同じ方向性です。

当教室の取り組み紹介

プロクラでは、マインクラフトの世界で条件分岐や繰り返し処理など、基礎から応用までを体験できます。 Pythonコースでは、ゲーム開発やAI応用まで幅広くカバー。さらにUnreal Engineコースでは、本格的な3Dゲーム開発にも挑戦できます。年齢やスキルに合わせて選べるので、楽しみながら自然に論理的思考が身につきます。

FAQ

Q1. AIって小学生でも大丈夫? A1. はい、最初はゲーム感覚で大丈夫です。教室では一人ひとりのペースに合わせて指導しています。

Q2. 家で準備することは? A2. 特にありませんが、保護者の方が「一緒に楽しむ姿勢」が一番の準備です。

Q3. 難しすぎない? A3. 初級から段階的に進むので安心です。自信を持てるようサポートします。

Q4. パソコン初心者でも大丈夫? A4. はい、基本操作から丁寧に指導します。

Q5. 体験はできますか? A5. はい、無料体験会をご用意しています。お気軽にご参加ください。

まとめ

印西市の小学校で行われている生成AI授業は、「考える力」を育てるとても素敵な取り組みです。デジタルステーション習志野でも、同じ理念のもとに子どもたちの未来を応援しています。

ぜひ一度、無料体験会にお越しください! お申込み・お問い合わせはこちらまでどうぞ。

▼無料体験のお申し込みはこちら▼

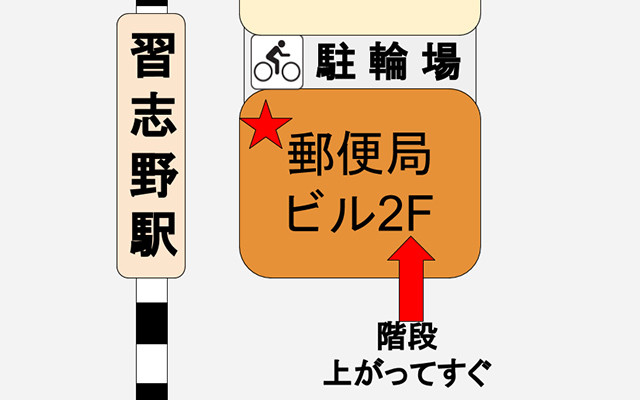

デジタルステーション習志野

〒274-0063 船橋市習志野台4-1-7 習志野駅前郵便局2F

- 駅から徒歩一分

- 入り口はこちら

- 駐輪場