こんにちは!デジタルステーション習志野スタッフの小澤です。

今日は、「画面を見ない」のに、「プログラミングができる」新しい教材「Scratch Tactile(スクラッチ・タクタイル)」をご紹介します。

プログラミング教育というと、パソコンをカチカチ操作したり、難しそうなコードを入力したりというイメージがあるかもしれません。でも実は、もっと直感的で、もっと自由に学べる方法があるんです。

早速見ていきましょう!

■ Scratch Tactileって何?

Scratch Tactile(スクラッチ・タクタイル)は、パソコンやタブレットを使わずに、ブロックを組み合わせることでプログラムを作り、実際にキャラクターを動かすことができる教材です。

開発したのは、MITメディアラボのScratch財団と、スペイン・バルセロナを拠点とする非営利団体「Sistema THEAD」。ScratchJrをベースに、「すべての子どもが、触って考える体験」を通じて、プログラミング的思考を学べるように作られました。

現在、ヨーロッパを中心に教育現場で導入が進んでおり、Googleや教育機関からも高い評価を受けている注目の教材です。

■ パソコンを使わないのに、なぜScratch?

Scratch Tactileは、体を使って「考える」ことを大切にしています。

-

覚えるのではなく、触ることで意味を理解

-

空間認識や親指動を使った学び

-

視覚障害や発達のある子でもプログラミングに参加できる

Scratch Tactileは、ただの代替教材ではありません。むしろ、「すべての子どもが、自分らしいやり方で創造できる」ことを目的とした、インクルーシブな教材なのです。

視覚に頼らずに操作できるよう、ブロックの形状や質感、色分けに工夫がされていて、まるで「触ってわかる言語」のようなつくりになっています。

また、画面の操作が苦手な子でも安心してスタートでき、パソコンが得意な子も触覚的な思考を取り入れることで、より深い理解が得られます。

■ 使い方は?

Scratch Tactileの魅力は、「触って、動かして、考える」シンプルかつ奥深い使い方にあります。ここでは、実際の操作の流れや、子どもたちがどんな体験をするのかを、もっと詳しくご紹介します。

① ステージを準備する

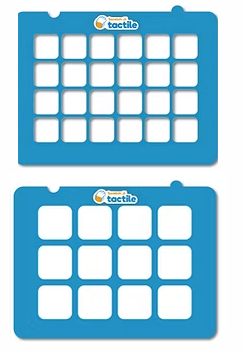

Scratch Tactileには、磁石でブロックを固定できるボード(ステージ)が付いています。これはA4サイズの用紙が挟める仕様になっていて、子どもたちは自分の「世界(背景)」を描いたり貼ったりして、舞台を自由に作ることができます。

-

例)森の中、宇宙、街の中、動物園など

-

背景の設定によって、プログラムのテーマやストーリーが自然と生まれます

② キャラクター(スプライト)を配置

Scratchでおなじみの「ネコ」のフィギュアをはじめ、チョウや自作キャラクターをステージに立てて、物語の主役を設定します。

キャラクターは台座に立てられるので、粘土や紙などで自由に作ることができ、子どもたちは自分だけの登場人物を生み出すことができます。

③ プログラムを組み立てる

ここが「プログラミング」の中心です。磁石付きのブロックを、ステージの左から右へ順番に並べていきます。ブロックは色や形で機能が区別されており、以下のようなカテゴリがあります。

| ブロックの色 | 意味・機能例 |

|---|---|

| 黄色 | スタート(「旗を押す」など) |

| 青色 | 動き(上に進む、右を向く) |

| 緑色 | 音を鳴らす(ネコの鳴き声) |

| 紫色 | 見た目(セリフを言う) |

| オレンジ色 | 制御(○回くり返す) |

| 赤色 | プログラムの終わり |

しかもこれらは文字を読まなくても、ブロックの形や突起の数で認識できるようになっており、視覚に頼らず、触るだけで「意味」を感じ取れる設計になっています。

④ 実行する(人が動かす)

パソコン上で自動再生されるのとは違い、Scratch Tactileでは「自分たちで実行する」プロセスが大切です。

-

「動き」ブロックに沿ってキャラクターを実際に動かす

-

「音」ブロックで鳴き声をまねしてみる

-

「見た目」ブロックでセリフを読み上げる

-

「繰り返し」ブロックがあれば同じ動作を何回か行う

このように、身体を使ってプログラムを表現することで、子どもたちは自然と「命令の順番」「条件」「繰り返し」の仕組みを体で覚えていきます。

⑤ 振り返りと修正

一通り動かしてみたら、「思った通りに動いたか?」「もっとこうしたい!」といった気づきが生まれます。

-

キャラが途中で止まってしまった → ブロックの順番が間違っていたかも?

-

音が出なかった → 音ブロックを入れ忘れた?

-

セリフのタイミングを変えたい → 入れ替えて試してみよう!

このようにトライ&エラーを通じて、自分の考えを検証し、論理的に改善する力が身についていきます。

⑥ 物語や学びを共有する

Scratch Tactileは、単なる命令の列ではなく、ストーリーづくりにも最適です。

-

「迷路をぬける冒険」

-

「動物たちの会話劇」

-

「ゴミ拾いロボットのプログラム」など

作品が完成したら、お互いに発表し合ったり、先生が写真を撮って記録することで、学びの定着や自己表現につながります。

例えば「上に動く」というブロックを並べると、キャラクターを上に移動させます。

体の動きを使って、「順序」「条件分岐」「ループ」といった概念を実感を通じて理解できるのが特徴です。

ブロックは全部で30種類以上あり、ScratchJrのブロックと対応しています。スタートブロック、動き、音、見た目、繰り返し、終わりなど基本的な要素はすべて含まれており、ブロックの突起や形で、視覚に頼らずに区別できるようになっています。

また、Scratchの猫などのキャラクターは立体フィギュアになっており、自作のキャラクターも粘土などで作れるなど、「自分だけの世界」が作れるのも大きな魅力です。

■ 実際の教育現場で

スペインやニューヨークの実際の学校では、視覚障害のある子が「初めてプログラミングに参加できた!」という体験をしたり、先輩生徒が他の学徒を支えるような協助的なシーンも生まれています。

教員からは「子どもたちの創造性が高まる」「交流が増える」と高く評価されており、プログラミング教育の新しい形を感じさせます。

■ 日本での今後の広がりに期待

現在、Scratch Tactileはスペインを中心に教育現場に展開していますが、オープンデータとしてキット資料やデータは公開されています。

日本での本格的な広がりはこれからですが、教育現場での実用や動きを保証する意味でも、より多くの日本人教育者の参加を期待したいところです。

さらに、公式サイトではすべての設計データや教材が自由にダウンロードでき、3Dプリンタなどを活用すれば、国内でも自作することが可能です。

今後は、カメラでブロックを読み取るアプリや、カードタイプの教材も登場予定で、ますます導入しやすくなると期待されています。

■ Scratch Tactileがもたらす新しい教育のかたち

Scratch Tactileは、ただの教材ではありません。「だれもが、自分らしいやり方で学べる」ことを支える、社会的なメッセージを持った教育ツールです。

プログラミングを通じて論理的思考や問題解決能力を身につけるだけでなく、

-

自分と違う誰かへの理解

-

協働して物語や世界を作る経験

-

自分の考えを形にして伝える力

など、今の時代に本当に必要とされている「非認知能力」も育てることができます。

■ おわりに

Scratch Tactileは、子どもたちの創造力を最大限に引き出し、誰もが楽しめる学びの入り口を作ってくれるでしょう。

現場の教育者や保護者の皆様に、このScratch Tactileが新しいヒントを与えることを心から願っています。

デジタルステーション習志野ではpythonやプロクラ、など、多くの教材を用意し、お子さんにあったプログラミングの学習を進められるようお待ちしております。このますますプログラミングが有力なスキルとなっている世の中で皆さんもぜひ一緒にプログラミングを学びませんか?